Halskestraße 1980: rassistischer Terror

Am 22. August jährt sich das neonazistische Attentat in der Hamburger Halskestraße zum 42. Mal. Eine angemessene Gelegenheit, seiner Opfer zu gedenken und sich die widersprüchliche gesellschaftliche Auseinandersetzung um diesen wohl ersten rassistischen Mordanschlag in der Bundesrepublik in Erinnerung zu rufen.

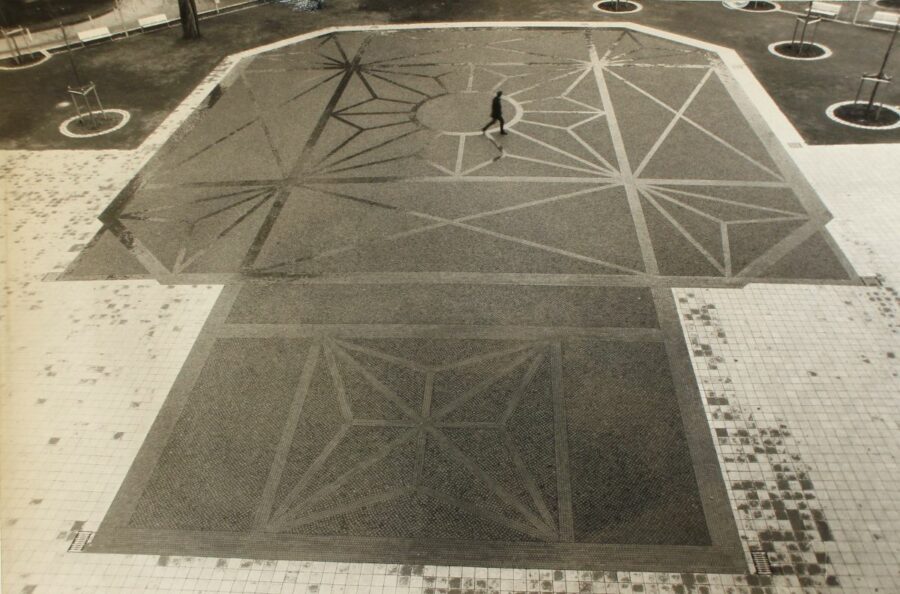

In der Nacht des 22. August 1980 schlichen sich drei Gestalten an das Gebäude Halskestraße 72 heran, die ein abgelegenes Gewerbegebiet im Stadtteil Billbrook im Südosten Hamburgs durchzieht. Es handelte sich um Angehörige der selbsternannten »Deutschen Aktionsgruppen«. Sie schmierten die Parole »Ausländer raus!« an die Wand und schleuderten brennende Molotow-Cocktails durch eine Scheibe im Erdgeschoss. Hinter dem Fenster schliefen Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân. Sie waren kurz zuvor als sogenannte »boat people« aus Vietnam geflohen und gemeinsam mit weiteren Geflüchteten in dem Wohnheim untergekommen. Die Brandsätze explodierten und setzten das kleine Zimmer sofort in Flammen. Nguyễn Ngọc Châu starb wenige Stunden später. Đỗ Anh Lân erlag neun Tage darauf seinen schweren Verletzungen in einem Hamburger Krankenhaus.

Der brutale Anschlag war ein rechtsextremer Terrorakt. Er gilt heute als erster dokumentierter rassistischer Mord in der Geschichte der Bundesrepublik und stellt den Beginn einer ganzen Reihe ähnlicher Mordtaten Rechtsextremer während der achtziger Jahre dar. Allein die »Deutschen Aktionsgruppen« hatten in den Wochen und Monaten zuvor zahlreiche rassistische und antisemitische Anschläge verübt. Im April 1980 explodierte eine Bombe vor der Janusz-Korczak-Schule, der NS-Gedenkstätte »Bullenhuser Damm«, in Rothenburgsort unweit der Halskestraße. Es folgten Attacken auf Geflüchtetenwohnheime in Bayern und Baden-Württemberg sowie auf eine weitere NS-Ausstellung. Die Terrorbande war bei weitem nicht die einzige militante Neonazi-Gruppe dieser Zeit. Beim Oktoberfestattentat vom 26. September 1980 tötete ein junger Rechtsextremer mit Verbindungen zur »Wehrsportgruppe Hoffmann« zwölf Menschen und sich selbst. Der Terroranschlag stellt das herausragendste Ereignis dieser bislang kaum erforschten bundesdeutschen Gewaltgeschichte dar.

Dabei war es keineswegs so, dass die zeitgenössische Öffentlichkeit das Thema ignorierte, wie sich anhand einer kleinen historischen Probebohrung in Hamburg zeigen lässt. Die Auseinandersetzungen um rechte Gewalt intensivierten sich im Laufe der achtziger Jahre. Sie deuten exemplarisch auf die rassistische Stimmung in der Bundesrepublik hin, die zu dieser Zeit eine Konjunktur erlebte. Die öffentlichen Reaktionen sowohl im bürgerlichen wie im linken Spektrum blieben indes widersprüchlich und drehten sich um eigene Befindlichkeiten.

Die egozentrische Empörung der Mehrheitsgesellschaft

Die hamburgische, aber auch die bundesdeutsche Öffentlichkeit nahm den Anschlag in der Halskestraße aufmerksam zur Kenntnis. Das öffentliche Interesse in Hamburg lässt sich exemplarisch an der Berichterstattung des Hamburger Abendblatts nachvollziehen. Die bürgerlich-konservative Publikation widmete dem Angriff und seinem Kontext im August und September 1980 rund ein Dutzend Artikel. Auch führende Vertreter der hansestädtischen Politik nahmen öffentlich Anteil.

So dokumentierte das Hamburger Abendblatt die Trauerfeier für Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân auf dem Öjendorfer Friedhof, wo die beiden am 4. September 1980 bestattet wurden, sowie eine Rede, die der Erste Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (SPD) bei der Zeremonie hielt. Demnach wohnten immerhin 400 Personen der Veranstaltung bei, was ebenfalls auf die große Anteilnahme hinweist. Die Darstellung der Zeitung offenbart dabei eindrücklich die disparaten Sichtweisen der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Sie bewegten sich zwischen Empörung über die Gewalttat und kulturalistischen Differenzkonstruktionen.

Der Reporter bemühte sich sehr, die vermeintliche gegenseitige Fremdheit der Anwesenden unmissverständlich herauszustellen: »Der bedrückende Anlaß der Trauerfeier sollte gestern zugleich ein Zeichen der Hoffnung setzen, sollte eine Brücke des Verständnisses schlagen helfen. Doch eher staunend und verständnislos als Seite an Seite mit den Vietnamesen standen die Einheimischen unter den 400 Trauergästen.« Die beiden Opfer seien ebenso wie die anschließende Grabesprozession »fremd und fremdländisch« geblieben. »Verstehen konnte der eine die anderen nicht«, so der Autor über die Gruppe von »Menschen aus zwei Kulturkreisen«, zumal die Zeremonie »die Hamburger […] mit der völlig fremden Kultur jener Menschen konfrontierte, die als Opfer der Politik plötzlich zu Nachbarn und dann doch wieder zu Opfern geworden sind«. Bloß die »Abscheu vor dem Verbrechen« habe die Gäste verbunden.

Die Perspektiven der Betroffenen blieben eine Randnotiz. Nur knapp zitierte der Autor eine nicht namentlich genannte Vietnamesin: »Wir fragen die Mörder, was sie wohl empfinden mögen«. Das war zugleich der einzige Hinweis auf die Täter und ihre hier ungenannt bleibende rassistische Motivation. Zwar benannte der Teaser des Artikels die Tat als »Terroranschlag«, doch die Überbetonung der angeblichen Differenz zwischen »Einheimischen« und den Opfern beziehungsweise der Gruppe, der sie angehörten, konterkariert selbst den Versuch, »eine Brücke schlagen« zu wollen. Die Befindlichkeiten eines mehrheitsdeutschen Blicks stellte das Abendblatt in den Vordergrund, echte Solidarität und Mitgefühl mit den »Nachbarn« ließen sich so nicht ausdrücken.

Dem Bürgermeister gelang es in seiner Ansprache hingegen besser, empathische Anteilnahme angesichts des »brutalen, heimtückischen Anschlags« zum Ausdruck zu bringen. Dennoch zeigen seine Äußerungen ebenfalls einen bemerkenswert deutsch-zentrierten Fokus. So bemühte Klose den Mythos von Hamburg als liberaler und weltoffener Stadt, der eine wichtige Rolle im beschönigenden historischen Selbstbild der seehandelsorientierten Kaufmannsmetropole spielt: »Ich bin zutiefst betroffen, daß eine solche Tat in unserem Land geschehen konnte, in einer Stadt, die in ihrer Geschichte Zeichen gesetzt hat für freiheitlichen Geist und Toleranz. Mit dieser Tat ist ein anderes Zeichen gesetzt worden, geprägt von Haß und Feindseligkeit« Für ihn konnte es offenbar kaum sein, dass ausgerechnet in der Hansestadt ein – von ihm nicht als solcher bezeichneter – rassistischer Terrorakt passieren konnte. Er betonte, die Tat sei in verschiedener Hinsicht eine »Mahnung«, Geflüchtete zu unterstützen und »Kräften der Intoleranz und des Hasses gegen Minderheiten« entgegenzutreten.

Rechter Terror als Problem einer wiedergutgewordenen Nation

Auch in Kloses Rede wird deutlich, wer die Adressat:innen der Rede waren: Angehörige des deutschen Mehrheitskollektivs. Die Opfer des Brandanschlags beziehungsweise »Minderheiten« blieben objektifizierte »Andere«, denen gegenüber sich die Deutschen als vorbildlich-demokratisch, anständig und hilfsbereit zu zeigen hätten. Denn jene »Mahnung«, die der Bürgermeister aussprach, galt besonders angesichts der Geschichte des Nationalsozialismus, von der Klose fürchtete, dass sie »uns«, das heißt das deutsche nationale Kollektiv, »einholt«. Die Rede präsentierte hier den Topos von der »deutschen historischen Verantwortung«, die im heutigen bundesrepublikanischen Diskurs zentral ist. »Gerade wir sollten wach und hellhörig sein und bleiben, wenn irgendwo bei uns Mißtrauen und Feindseligkeit gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, Sprache und Kultur aufkeimen … Vergessen wir nie: Wir haben eine Schuld abzutragen – all jenen Menschen gegenüber, die in deutschem Namen verfolgt, gedemütigt, getötet wurden. … Wir – gerade wir, sind zur Hilfe aufgerufen.«

Die Rede Kloses deutet darauf hin, dass 1980 die sogenannte Vergangenheitsbewältigung im bundesdeutschen Diskurs bereits etabliert war. Im Vorjahr hatten die Sender der ARD die US-amerikanische Serie »Holocaust« ausgestrahlt. Sie hatte viele Zuschauer:innen gefunden und gab der (west-)deutschen Gesellschaft einen starken Anschub, sich gründlicher mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu befassen. Diese wurde zunehmend in die nationale Basiserzählung des nunmehr demokratischen Westdeutschland integriert. Rassistisch oder antisemitisch motivierte Gewalttaten von Neonazis konnte man vor diesem Hintergrund nicht einfach ignorieren. Rhetorische Gegenreaktionen wie Kloses Rede kreisten jedoch vor allem um die Konstruktion einer geläuterten Nation, deren moralische Wiedergutwerdung angesichts rechtsextremen Terrors infrage gestellt schien.

Das »refugees welcome« der Konservativen…

Die Auseinandersetzung mit dem Doppelmord in der Halskestraße muss auch vor dem Hintergrund der Diskussion um vietnamesische »boat people« gesehen werden, die um 1980 in Deutschland geführt wurde. In der Tat gab es seit 1979 in Westdeutschland eine Welle der Sympathie für Menschen, die teilweise auf Booten aus dem inzwischen vollständig »kommunistisch« regierten Vietnam flohen. Die Bundesrepublik nahm zahlreiche von ihnen auf, wobei die Unterstützung wesentlich aus dem bürgerlichen und konservativen Spektrum kam. Die Vietnames:innen flohen vor dem Kommunismus. Im Sinne der modernisierten Basiserzählung galten sie einigen überdies als »Juden Asiens«, für die Deutsche besonders verantwortlich seien.

Die konservative Warmherzigkeit für »boat people« kühlte sich in den Folgejahren deutlich ab und war ein Aspekt einer intensiven und rassistisch aufgeladenen Debatte um Migration und Asyl. Diese unterschied nicht bloß zwischen »Gastarbeitern« und »Asylanten«, sondern bereits auch zwischen vermeintlich legitimer politischer Flucht einerseits, und sogenannten »Wirtschaftsasylanten« andererseits. Neben Vietnames:innen erreichten zu dieser Zeit zahlreiche Menschen Deutschland, die vor den Regimen in Polen und der Türkei flohen, aber auch Flüchtende etwa aus afrikanischen Ländern. Die angebliche »Asylflut« und das generelle »Ausländerproblem« waren nicht nur Rechtsterrorist:innen wie den »Deutschen Aktionsgruppen« ein Dorn im Auge. Dass die Täter:innen die Adresse in der Halskestraße einem Bericht des Hamburger Abendblatts entnommen haben sollen, verweist auf die Doppelrolle vieler Medien, die einerseits kritisch über Rechtsextreme berichteten und andererseits die migrationsfeindliche Stimmung mit anheizten.

…und die Leerstellen des linken Antifaschismus

Die Tatsache, dass es sich bei der Hilfe für »boat people« um ein gleichsam antikommunistisches Projekt handelte, führte dazu, dass viele bundesdeutsche Linke keineswegs eine empathische Haltung gegenüber den zuziehenden Vietnames:innen einnahmen. Zwar nicht alle, doch einige Linksradikale leugneten in diffamierender Weise, dass sie der Solidarität würdig seien: »Viele der Boat-People sind Schwarzhändler, Zuhälter und US-Kollaborateure, die sich gegen Geld Tickets für den Weg zu neuen Ufern kaufen«, war etwa 1981 in konkret zu lesen. Fliehende Vietnames:innen passten kaum in die »antiimperialistische» Schablone zeitgenössischer Linker, die noch wenige Jahre zuvor für eine Niederlage der USA im Vietnamkrieg gefiebert hatten.

Das mag ein Grund dafür sein, dass die hier zugrundeliegenden Recherchen in linken Bewegungsarchiven Hamburgs kaum Material zum Brandanschlag hervorbrachten, obwohl Gruppierungen wie der in der Hansestadt gegründete »Kommunistische Bund« sich bereits seit den siebziger Jahren intensiv mit lokalen Neonazis befassten. Überhaupt war die vermeintlich drohende »Faschisierung der BRD« zentral für die Gesellschaftskritik der Neuen Linken. Die Frage, ob weitere Untersuchungen das Bild korrigieren oder ob die Quellenlage dem linken Desinteresse an vietnamesischen Opfern entspricht, muss noch offenbleiben. Prinzipiell wurden Rechtsextremismus und Rassismus (zeitgenössisch meist »Ausländerfeindlichkeit« genannt) seit 1980 auch in Hamburg immer stärker zum Thema linker Mobilisierungen, zumal die Stadt Tatort weiterer rechtsextremer Morde werden sollte. Auch selbstbewusste migrantische Organisierung spielte in den Kämpfen um Rassismus und Migration eine zunehmende Rolle.

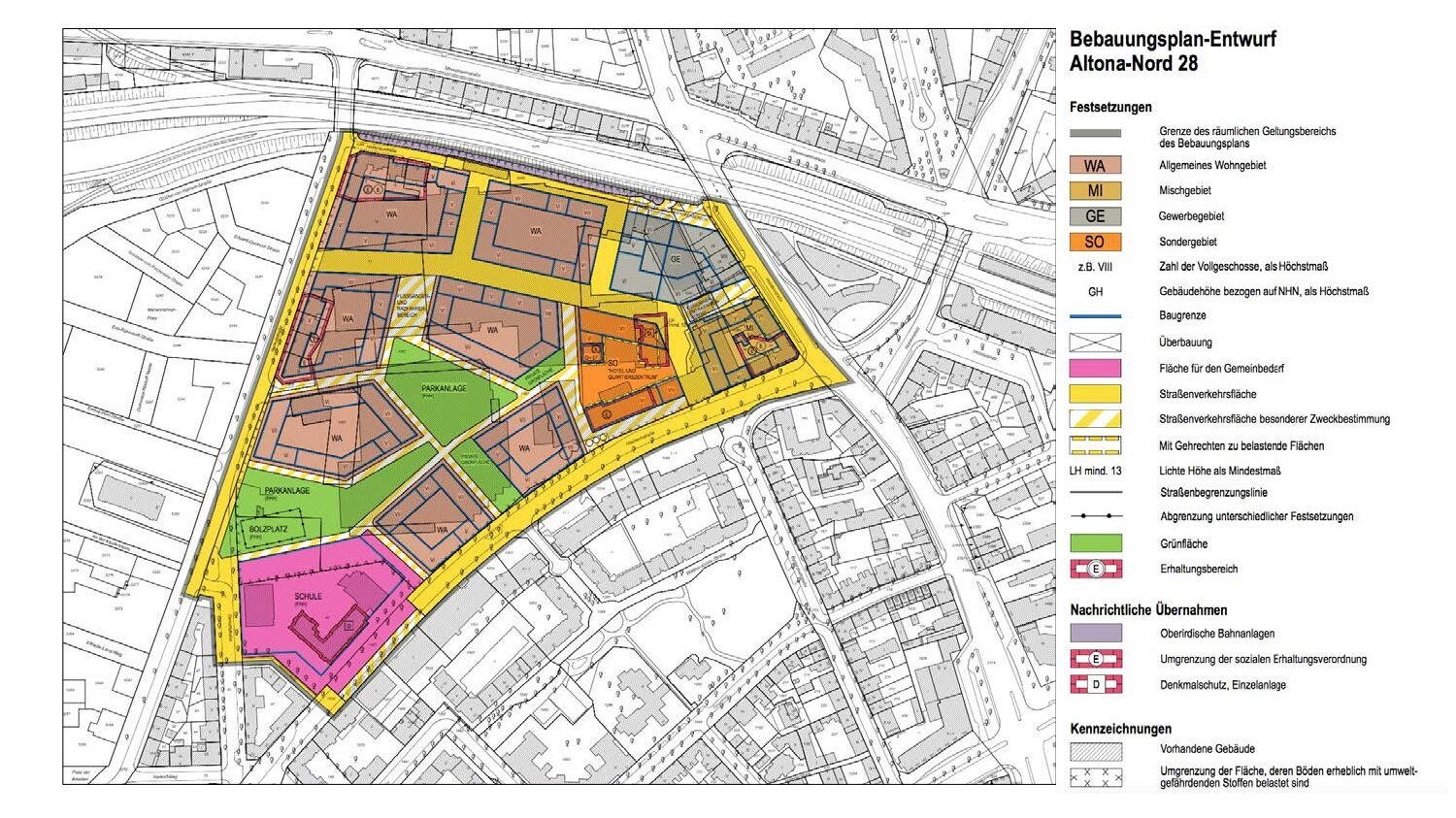

Die Behörden zerschlugen die »Deutschen Aktionsgruppen« im September 1980. Sie fassten die Täter:innen der Brandattacke, zwei Männer und eine Frau, und verurteilten sie in Stuttgart-Stammheim zu Gefängnisstrafen. Trotz der zeitgenössischen Aufmerksamkeit für den Hamburger Terroranschlag, schien er für Jahrzehnte vergessen und erhält erst seit einigen Jahren wieder Aufmerksamkeit. Es ist ein Fortschritt, dass Überlebende und Zeitzeugen 2014 in Hamburg eine Initiative zum Gedenken an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân gründeten. Sie richtet regelmäßige Gedenkveranstaltungen zu den Jahrestagen des Anschlags aus – in diesem Jahr am 21. August – und fordert, die Halskestraße nach den beiden Getöteten umzubenennen. Die Geschichte rechtsextremer Gewalttaten in der Bundesrepublik steht noch am Anfang ihrer Erforschung und sollte auch von der antifaschistischen Linken stärker betrieben werden. Es begann nicht erst 1990 in Ostdeutschland: Hamburg hat zahlreiche traurige Beispiele zu bieten.

Felix Matheis, August 2022.

Der Autor ist Historiker in Hamburg und arbeitet derzeit zu Antisemitismus und Rassismus in der Bundesrepublik, historisch und aktuell. Auf Untiefen schrieb er bereits über die schuldhafte Rolle Hamburger Kaufleute im Nationalsozialismus.