Umtausch nicht gestattet

Der Senat ist in Feierlaune. Auf der Sonderpressekonferenz zum spektakulären Opern-Deal mit der Kühne-Stiftung herrschte penetrante Selbstgewissheit: Niemand könne doch ernsthaft etwas gegen dieses Projekt haben! Doch was hier als »Glücksfall für Hamburg« gefeiert wird, offenbart in Wahrheit ein undemokratisches Verständnis von Stadt und Kultur. Und es ist in doppelter Hinsicht geschichtsvergessen.

Der Multimilliardär und Mäzen Klaus-Michael Kühne will Hamburg eine neue Oper schenken. Bürgermeister Peter Tschentscher und Kultursenator Carsten Brosda waren erkennbar stolz, als sie auf einer Sonderpressekonferenz am Freitag, den 7. Februar, gemeinsam mit Vertretern der Kühne-Stiftung und der Kühne Holding verkünden konnten, dass der Vertrag unterschrieben sei. In der »ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts« soll die Oper eröffnen. Zwar muss die Entscheidung noch von der (dann neu konstituierten) Bürgerschaft bestätigt werden, doch der rot-grüne Senat macht sich da wohl zu Recht keine Sorgen. Erste Reaktionen aus den Parteien signalisierten durchweg Unterstützung für das Projekt. Einzig Die Linke übte Kritik an der Entscheidung.

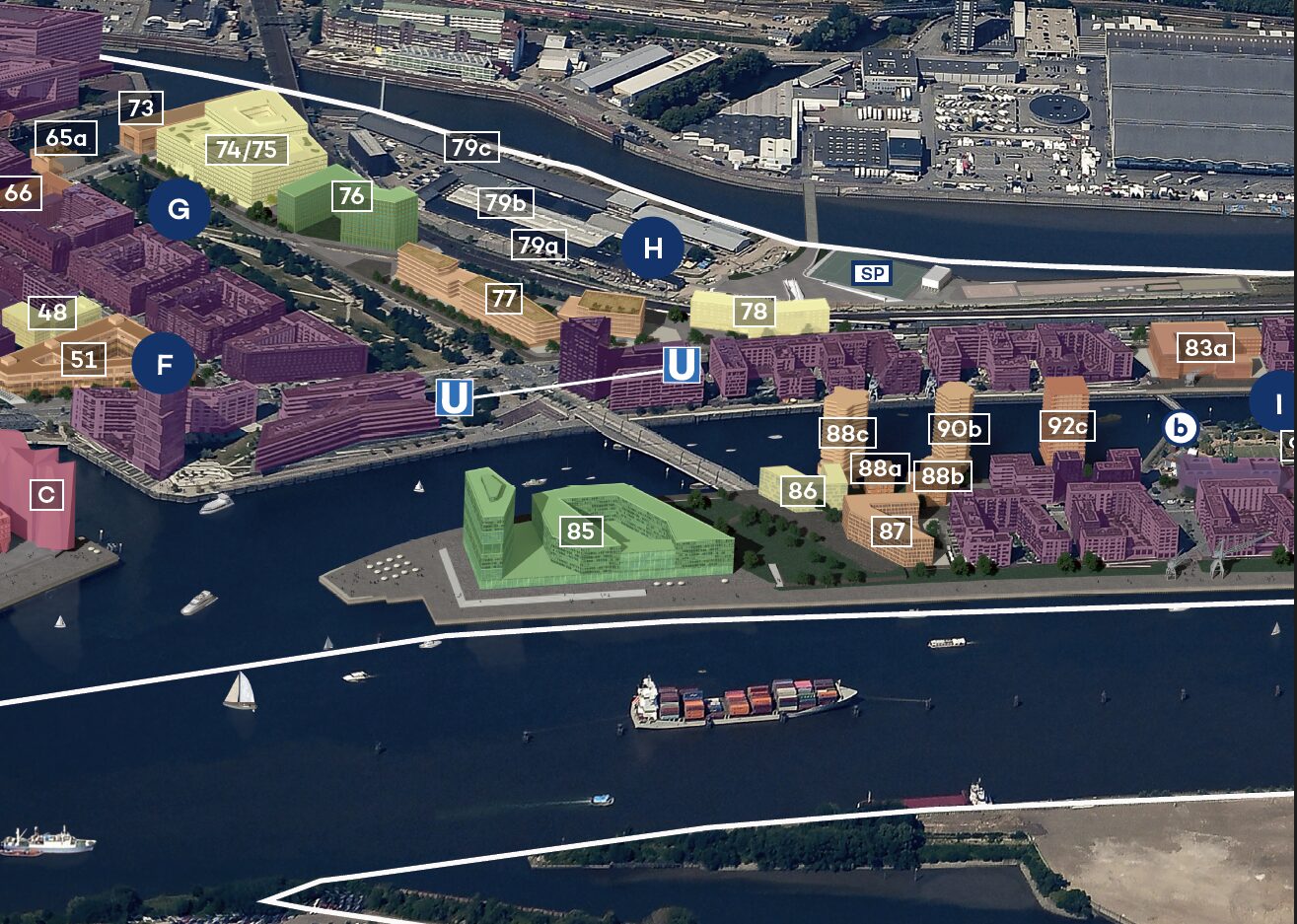

Aber was ist da eigentlich geplant? Entstehen soll ein Opernneubau am Baakenhöft, einer Landspitze im Zentrum der HafenCity, fast genau in der Mitte zwischen Elbphilharmonie und Elbtower. Die Nähe zum Elbtower ist dabei kein Zufall. Im Mai 2022, als Kühne seine Idee eines neuen Opernhauses erstmals in einem Porträt im Spiegel präsentierte, war klar: Das Opernhaus sollte zusammen mit seinem inzwischen gescheiterten Hochhausprojekt ein Wahrzeichenensemble bilden. Nicht nur den Elbtower, auch die Oper plante Kühne zu dieser Zeit gemeinsam mit René Benko, dem mittlerweile inhaftierten Immobilieninvestor. Der Deal, den er vorschlug, war dabei in mehrfacher Hinsicht vergiftet: Die Stadt sollte den neuen Opernbau nicht geschenkt bekommen, sondern leasen. Und das bisherige Operngebäude – in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen Gänsemarkt-Passage, die Benko durch einen Komplex aus Wohnungen, Büros und Einzelhandel ersetzen wollte – sollte abgerissen und durch ein »modernes Immobilienprojekt« ersetzt werden.

Der Senat winkte ab: Nein, ein Mietkaufmodell wolle man nicht, und ein Abriss des bisherigen Operngebäudes komme auch nicht infrage. Doch der Senatssprecher ergänzte damals bereits: »Eine Schenkung durch Herrn Kühne beziehungsweise seine Stiftung nach dem Vorbild der Kopenhagener Oper wäre dagegen ein bemerkenswertes mäzenatisches Engagement.« Genau so ist es nun auch gekommen. Wohl auch im Angesicht der andauernden Querelen um den Elbtower war die Freude vergangenen Freitag groß, als die Kühne-Stiftung nach kurzzeitigem Hin und Her die Opernpläne doch noch besiegelte.

Ein Deal ohne Haken?

Schließlich bleiben bei diesem Deal, glaubt man dem Senat, keine Fragen offen. Der Bau werde auf jeden Fall fertiggestellt, versicherte man. Und abgesehen von 147,5 Mio. Euro für die Erschließung würden unter keinen Umständen zusätzliche öffentliche Gelder fließen. Das gesamte Risiko trägt die Kühne-Stiftung. Die fertige Oper bekommt die Stadt Hamburg dann (fast) ohne Bedingungen geschenkt. Tatsächlich ist der Vertrag für die Stadt, verglichen mit Kühnes ursprünglichem Vorschlag, geradezu verblüffend vorteilhaft. Und: Der bisherige Opernbau bleibt, so versicherte Carsten Brosda, als Spielstätte erhalten – wie genau die Nachnutzung aussehen könne, werde man in den nächsten Jahren überlegen. Das heißt: Weder für besorgte Denkmalschützer:innen noch für strenge Wächter über städtische Ausgaben gäbe es etwas zu mäkeln. Alles also ein einziger Grund zur Freude?

Keineswegs. In mindestens dreierlei Hinsicht ist der Plan nämlich ein Skandal: Er ist ein Gipfel undemokratischer und intransparenter Stadtplanung, er offenbart einen undemokratischen und zutiefst verdinglichten Begriff von Kultur und er ist – aufgrund der Kolonialgeschichte des Baakenhafens und der NS-Geschichte von Kühne + Nagel – geschichtsvergessen, wenn nicht gar ‑revisionistisch.

Hanseatische Geheimdiplomatie

Zwar gibt es für den Baakenhöft noch keinen Bebauungsplan, doch dass es sich um ein besonderes Grundstück handelt, ist schon lange klar. Das betonten auch alle Beteiligten der Pressekonferenz. Carsten Brosda nannte es gar »eines der herausragendsten Grundstücke Nordeuropas«. Und solch ein Grundstück befindet sich hier in öffentlichem Besitz. Eigentlich sollte es sich von selbst verstehen, dass damit auch ein besonderes öffentliches Interesse verbunden ist, dass damit also die Verpflichtung einherginge, eine transparente und offene Diskussion über die Nutzung des Grundstücks zu ermöglichen.

Doch eine Diskussion fand nicht statt. Statt in der Öffentlichkeit Nutzungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu diskutieren, wurde nun, nachdem Kühne seine »Idee« im Spiegel bekannt gegeben hatte, fast drei Jahre lang hinter geschlossenen Türen verhandelt. Dass sich im Lauf dieser Verhandlungen die Bedingungen für die Stadt verbessert haben – geschenkt! Entscheidend ist: Die Frage, ob überhaupt eine Oper auf dem Baakenhöft gebaut werden sollte, stand nie zur Debatte. Umtausch nicht gestattet!

Dieses de-facto-Diktat des Kapitals wird vom Hamburger Senat nun in eine Sprache offenen Austauschs verkleidet: Kühne habe ein »Angebot« gemacht, der Senat habe es »geprüft«, man hat die Bedingungen nachverhandelt und ist sich nun »einig geworden«. 1Ganz ähnlich klang es auf der Pressekonferenz, als die Sprache auf den Elbtower kam. Der neue Investor, Dieter Becken, habe den »Vorschlag« gemacht, das geplante Naturkundemuseum, für das es noch keine anderen Räume gebe, im Elbtower unterzubringen. Auch dieser »Vorschlag« wird »geprüft« – man könne ihn ja nicht »aus Prinzip ablehnen«, so Tschentscher. Für die Prognose, dass die Prüfung positiv ausfallen wird, braucht es freilich keine besonderen hellseherischen Fähigkeiten. Der Investor kann ja schließlich stets mit einem erneuten Bauabbruch drohen.

Kühne calls the tune

Andere undemokratische Aspekte wurden nicht verschleiert, sondern auf Dimensionen des Alltagsverstands zurechtgestutzt, wo sie dann plötzlich völlig ganz harmlos und nachvollziehbar klingen. Das betrifft etwa den Architekturwettbewerb. Es wird zwar eine Jury geben, die unter fünf Entwürfen auswählen würde, doch Kühne hat ein Vetorecht. Im Abendblatt kann man erfahren, dass sogar schon ein Entwurf bereitliege, den Kühne sich wünsche, und zwar – wie offenbar durchgestochen wurde – vom Architekturbüro Snøhetta. »Es gibt den schönen Entwurf eines ausländischen Architekten, der wunderbar zu dem Standort passt«, sagte Kühne der Zeitung: »Die Stadt hätte gern noch eine Art Wettbewerb. Ich finde den Entwurf schon sehr überzeugend.«

Undemokratisch? Nein: Dass Kühne (mit)entscheide, was gebaut werde, sei doch völlig normal, meinte Peter Tschentscher, schließlich stamme von ihm ja das Geld. In der Sphäre des Politischen nennt man diese Logik Plutokratie. Bei Tschentscher hingegen klingt alles ganz unbedenklich. Denn weiß nicht auch der Volksmund: »Wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik?«

Das könnte in diesem Fall auch ganz wörtlich gelten. Nicht ausgeschlossen, dass Kühne, sollte er die Fertigstellung des Opernbaus noch erleben, sich eine Eröffnungsoper wünschen darf. Solche Mutmaßungen werden Politik und Opernintendanz sicher zurückweisen. Aber man kann Wetten darauf abschließen, dass die erste Oper im neuen Haus nichts von György Ligeti oder Hans Werner Henze sein wird, sondern etwas »richtig Schönes«. Wie wär’s mit Giacomo Puccini?

Die Stadt des Kapitals

Der Denkmalverein Hamburg, der eine Petition gegen den Opernneubau und für den Verbleib der Staatsoper an der Dammtorstraße initiiert hat, schreibt daher zu Recht: »Eine so wichtige Entscheidung zur Architektur, Stadtentwicklung und Denkmalpflege wie die Zukunft der Oper auf einem öffentlichen Grundstück sollte in einem ergebnisoffenen Prozess und auf der Grundlage einer breiten fachlichen, zivilgesellschaftlichen und politischen Diskussion getroffen werden – und nicht nach den Wünschen eines einzelnen privaten Geldgebers.« Die Gestaltung der Stadt darf nicht einigen wenigen Investoren, Milliardären und Mäzenen überlassen werden – auch wenn dabei weder mit einer Bauruine (Elbtower) noch mit einer Kostenexplosion zulasten der öffentlichen Hand (Elbphilharmonie) zu rechnen ist.

Stadtplanerische Entscheidungen – und insbesondere solche, die die Stadt jahrzehntelang prägen werden, bedürfen der demokratischen Legitimation. Die wird im Falle des Opernneubaus zwar formal durch einen Bürgerschaftsbeschluss hergestellt werden. Doch von tatsächlicher Demokratie kann nur dann die Rede sein, wenn sie sich auch auf den Planungsprozess bezieht. So hingegen zeigt der Prozess um Kühnes Oper exemplarisch den undemokratischen Charakter einer »Stadt des Kapitals«.

»Topspitzenweltklassekultur«

Aber das ist nicht das einzige Problem mit der Oper. Auch und gerade das, was durch diesen Opernneubau angeblich gefördert wird, gerät unter die Räder: die Kultur. Wenn man den vier Herren bei der Sonderpressekonferenz zugehört hat, konnte man nämlich den Eindruck erlangen, es gehe nicht um Kunst, sondern um einen Sportverein oder ein Dax-Unternehmen.

Man wolle eine »Oper von Weltrang« bauen, bekundete Peter Tschentscher. Jörg Dräger von der Kühne-Stiftung sekundierte, mit dem Opernneubau schaffe man in Hamburg einen Ort für »exzellente Musik, exzellente Oper und exzellentes Ballett«. Und Carsten Brosda brüstete sich damit, dass Hamburg hinsichtlich der öffentlichen Zuschüsse bereits jetzt »in einer Liga mit den großen Opernhäusern der Welt« spiele.2Dass Tobias Kratzer, der im Abendblatt schon die Devise ausgab, mit der Hamburger Oper in die »Champions League« zu wollen, die Baupläne euphorisch begrüßte, verwundert daher nicht. Eine ganz ähnliche Sprache wurde zudem schon zur Begründung des Baus der Elbphilharmonie ins Feld geführt.

Die Sprache, die hier verwendet wird, versteht Kultur als Leistungswettbewerb. Eine Stadt wie Hamburg muss sich dieser Logik zufolge darum bemühen, die Weltspitze der Kultur für sich zu gewinnen, um dann im Ranking der »besten Kulturmetropolen der Welt« einen Topplatz zu ergattern; muss die größten internationalen Künstler:innen in die Stadt holen, die hier dann ihre Bestleistungen abliefern und die Konkurrenz neidisch machen.

Kultur als Hochgenuss

Nun ist es wenig verwunderlich, dass in einer Kaufmannsstadt wie Hamburg so gedacht wird. Aber Kultur ist weder Spitzensport noch ist sie ein Kampf um einen der ersten Plätze in der Weltmarktkonkurrenz. Kultur ist eine Praxis. Eine reiche Kulturlandschaft zeichnet sich nicht durch Superlative und marktförmigen Starkult aus, sondern durch Breite und Vielstimmigkeit, durch Widersprüche und Störgeräusche.

Die superlativische Marketingsprache, mit der über den geplanten Opernneubau gesprochen wird, reduziert Kunst außerdem auf ein Genussmittel. Sie macht zum Maß der Kultur, was der Konsument ›davon hat‹. Kultur wird zum Luxuskonsumgut verdinglicht. Der Opernbau wird so zu einer »Investition«, die »ihr Geld wert sein wird«. Diejenigen, die derlei Sprache verwenden, offenbaren sich als Kleingeister und Banaus:innen. Sie wollen den exquisitesten Hörgenuss, die größten Gefühle und die berühmtesten Stars erleben; bloß nichts, was sie beunruhigen, irritieren oder gar abstoßen könnte.

Neubau? – »Alternativlos«

Umso anmaßender ist es, dass in der Darstellung Tschentschers und Brosdas gerade den Kritiker:innen des Opernneubaus implizit Banausentum vorgeworfen wird. Denn, so wird suggeriert, ist es nicht kleingeistig, angesichts großer Visionen über die Zukunft großer Kunst nun Bürokratenforderungen wie die nach demokratischer Beteiligung oder auch nur nach einem offenen Architekturwettbewerb aufzuwerfen? Ist es nicht kunstfeindlich, zu fordern, die Oper müsste sich mit dem bisherigen Gebäude und seinen Möglichkeiten begnügen?

Auf die Frage, wozu in aller Welt die Stadt ein neues Opernhaus brauche, antwortete Brosda: Die bisherige Oper sei zu alt, zu klein, einfach unterdimensioniert, um den Ansprüchen eines gegenwärtigen Opernbetriebs gerecht zu werden. Sanieren müsste man ohnehin, das ist klar. Aber, so Brosdas Behauptung, eine Sanierung würde noch viel teurer als ein Neubau. Während vor drei Jahren, als Kühne den Vorschlag erstmals aufbrachte, noch niemand so recht den Bedarf nach einem neuen Opernhaus sehen konnte, präsentierte Brosda den Umzug der Staatsoper in ein neues Haus nun als letztlich alternativlos.

Es ist diese Alternativlosigkeitsrhetorik – und nicht der elitäre Charakter der Oper als Kunstform, wie Benno Schirrmeister in der taz kommentierte –, die das Kulturverständnis hinter dem Opernneubau als undemokratisch ausweist. Denn natürlich wäre es möglich, weiterhin Oper im bisherigen Opernhaus zu betreiben. Laura Weissmüller hat in der SZ schon vor fünf Jahren anlässlich der Debatte um den geplanten Abriss und Neubau der Städtischen Bühnen in Frankfurt betont, dass die horrenden Sanierungskosten der letzten Jahre eben nicht alternativlos sind: »Muss es wirklich immer die aufwendigste Technik sein? Brauchen all unsere Gebäude überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit den höchsten Komfort, die beste Ausstattung, das neueste Equipment?«

Mit Verweis auf verschiedene Off-Spielstätten konstatierte Weissmüller außerdem: »Vielleicht würde es dem deutschen Kulturleben guttun, mehr solcher rauen, unpolierten, unperfekten Spielorte zu haben.« Tatsächlich befand sich auch auf dem Baakenhöft schon ein solcher Spielort, »eine überaus produktive, selten interessante und authentische Kulturstätte«, wie Stephan Maus in einem (äußerst sehens- und lesenswerten) Foto-Essay auf seinem Blog betont. »An diesem besonderen Ort im Hafen finden schon seit Jahren kreative Auseinandersetzungen mit Gesellschaft, Ort und Geschichte statt.« Aber Leute, die – siehe oben – in der »Weltspitzenklasse« der Kultur mitspielen wollen, fördern eben keine »Auseinandersetzung mit Gesellschaft, Ort und Geschichte«, sondern: die größte Bühne, die modernste Technik und die beste Akustik.

Überschreibung eines Geschichtsorts

Der geplante Opernneubau muss schließlich als geschichtsvergessenes, ja, revisionistisches Projekt begriffen werden. Das hängt zunächst mit dem Standort zusammen. Der Baakenhafen, jener Ort, den Kühne für seine Oper ausgewählt hat, wurde im Deutschen Kaiserreich nämlich zur »logistischen Drehscheibe des kolonialen Völkermordes«, wie der Historiker Kim Todzi schreibt. Die Woermann-Linie hatte seit 1891 einen regelmäßigen Schiffsverkehr zwischen Hamburg und »Deutsch-Südwestafrika« (so der Name des heutigen Namibias unter deutscher Kolonialherrschaft) eingerichtet und den Petersenkai im Baakenhafen gepachtet. Zwischen 1904 und 1908 machte sie ihn zum wichtigsten Ort der Kriegslogistik: »Über 90 Prozent aller Abfahrten« von Schiffen mit Kolonialsoldaten erfolgten von dort, so Todzi.

Für ein Gedenken an die deutschen Kolonialverbrechen, insbesondere den Völkermord an den Herero und Nama, ist der Baakenhafen daher ein wichtiger Ort und sollte, darin ist dem Einspruch der ehemaligen Forschungsstelle »Hamburgs (post-)koloniales Erbe« zuzustimmen, nicht mit einer Oper überbaut werden, ohne dass an die Vergangenheit des Orts – etwa durch ein Dokumentationszentrum – erinnert würde.

Es zeugt jedoch von zweifelhaftem Opportunismus, dass die Forschungsstelle nicht für den Baustopp der Oper plädiert, sondern die Stadt auffordert, »die finanzielle Förderung des Opernprojekts durch den Stifter mit der Bedingung [zu] verbinden, die Errichtung eines solchen Dokumentationszentrums substanziell mitzufördern« . So als spräche an sich nichts gegen diesen Opernbau, sofern nur auch ein Dokumentationszentrum dabei abfiele.

Kämpfe um Erinnerung

Solch eine Forderung blendet vor allem die zweite Dimension der Geschichtsvergessenheit des Opernplans aus: die Quellen von Klaus-Michael Kühnes Vermögen. Der Multimilliardär verdankt die Grundlage seines Reichtums nämlich bekanntermaßen dem Unternehmen Kühne + Nagel, das an der Verfolgung, Vernichtung und Ausplünderung der europäischen Jüdinnen und Juden massiv und direkt verdiente. Zuerst drängte die damalige Unternehmensführung – Klaus-Michael Kühnes Vater Alfred und sein Onkel Werner – den jüdischen Anteilseigner Adolf Maass aus dem Unternehmen, dann stieg Kühne + Nagel zum NS-Musterbetrieb auf und nahm eine Schlüsselstellung in der M‑Aktion ein.

Klaus-Michael Kühne hat seit jeher eine historische Aufarbeitung dieser Geschichte sabotiert. Seit dem 125-jährigen Jubiläum von Kühne + Nagel vor zehn Jahren jedoch wird die Geschichte (und Kühnes verweigerte Aufarbeitung) immer wieder öffentlich diskutiert. Die Vorwürfe wurden mit immer weiteren Belegen unterfüttert – zuletzt im September letzten Jahres in einem Investigativartikel von David de Jong.

In Bremen, wo Kühnes Großvater das Unternehmen 1890 gegründet hat, wurden aus dieser öffentlichen Debatte Konsequenzen gezogen: Im Jahr 2023 wurde dort ein Mahnmal eingeweiht, das in Sichtweite von der Deutschlandzentrale von Kühne + Nagel an die Arisierung und Enteignung im Nationalsozialismus erinnert und insbesondere ihre Akteure und Profiteure in den Blick nimmt.

Hamburg: Kulturförderung als Schweigegeld

In Hamburg hingegen gibt es nichts dergleichen – obwohl es auch hier, etwa anlässlich des Eklats um den »Klaus-Michael Kühne Preis« 2022 – Anlässe dafür gegeben hätte. Die Hamburger Politik gibt sich, als hätte es diese Debatte nie gegeben. Peter Tschentscher war sich auf der Pressekonferenz nicht einmal zu blöd, eine kritische Nachfrage mit dem Pseudoargument zu beantworten, dass Kühne während des Nationalsozialismus ja noch ein Kind gewesen sei.

Aber Kühne wird nicht nur – mit den dümmsten Phrasen – vor Kritik in Schutz genommen. Die Hamburger Politik versäumte in den letzten Jahren auch kaum eine Gelegenheit, um dem reichsten Sohn der Stadt Honig ums Maul zu schmieren. Zuletzt etwa überreichte Tschentscher Kühne im September den »Gründerpreis« für sein Lebenswerk und würdigte ihn in seiner Laudatio als einen Unternehmer, »der im wahrsten Sinne des Wortes viel bewegt hat«.3Verliehen wird der Preis von der Hamburger Sparkasse, dem »Hamburger Abendblatt«, der Handels- und Handwerkskammer, dem Lokalsender »Hamburg 1« und der Filmproduktionsfirma Studio Hamburg. Egal ob in diesem Fall oder beim Eklat um den Kühne-Preis: Der Senat hat kritische Nachfragen aus Presse und Öffentlichkeit konsequent ignoriert.

Der Operndeal offenbart das Kalkül hinter diesem Verhalten. Denn auch wenn es, etwa im Falle der Gründerpreis-Verleihung, kein offenes »quid pro quo« gibt: Es ist klar, dass der Senat auf jeglichen kritischen Ton verzichtet, wenn es darum geht, einen (auch im Wahlkampf nützlichen) Deal kurz vorm Abschluss nicht noch zu gefährden.

Hanseatische Beutegemeinschaft

Unser Redakteur Lukas Betzler schrieb im Oktober im nd dazu: »Zu vermuten ist, dass die Hofierung Kühnes vor allem Kalkül ist. Kühne hat keine Erben. Sein Vermögen wird nach seinem Tod vollständig an seine Stiftung übergehen. Die Stadt Hamburg versucht wohl sicherzustellen, dann von einem möglichst großen Teil dieses Vermögens profitieren zu können.« Wer hätte gedacht, dass sich die Wahrheit dieses Urteils so schnell und so offen zeigen würde.

Der Preis für diese Art des Kalküls jedoch ist hoch. Denn indem die Stadt Kühne im Gegenzug für sein mäzenatisches »Engagement« derart den Hof bereitet, trägt sie dazu bei, dass das so produzierte Bild Kühnes als generöser Stifter jenes des Arisierungs-Profiteurs überdeckt oder gar verdrängt. Der VVN-BdA warnte schon Mitte letzter Woche, dass der Opern-Deal »zur Verdrängung historischer Schuld und der persönlichen Verantwortung für einen angemessenen Umgang damit« beitrage. Und der Verband machte auch deutlich, wessen Stimmen im einvernehmlichen Jubel von Senat, Kühne und der Mehrheit der Bürgerschaft wieder einmal untergehen: »Wer fragt die Nachfahren der damals in West- und Osteuropa ausgeraubten jüdischen Familien, was sie von diesem verschwiegenen Umgang mit dem Naziprofiteur Alfred Kühne halten?«

Redaktion Untiefen

- 1Ganz ähnlich klang es auf der Pressekonferenz, als die Sprache auf den Elbtower kam. Der neue Investor, Dieter Becken, habe den »Vorschlag« gemacht, das geplante Naturkundemuseum, für das es noch keine anderen Räume gebe, im Elbtower unterzubringen. Auch dieser »Vorschlag« wird »geprüft« – man könne ihn ja nicht »aus Prinzip ablehnen«, so Tschentscher. Für die Prognose, dass die Prüfung positiv ausfallen wird, braucht es freilich keine besonderen hellseherischen Fähigkeiten. Der Investor kann ja schließlich stets mit einem erneuten Bauabbruch drohen.

- 2Dass Tobias Kratzer, der im Abendblatt schon die Devise ausgab, mit der Hamburger Oper in die »Champions League« zu wollen, die Baupläne euphorisch begrüßte, verwundert daher nicht. Eine ganz ähnliche Sprache wurde zudem schon zur Begründung des Baus der Elbphilharmonie ins Feld geführt.

- 3Verliehen wird der Preis von der Hamburger Sparkasse, dem »Hamburger Abendblatt«, der Handels- und Handwerkskammer, dem Lokalsender »Hamburg 1« und der Filmproduktionsfirma Studio Hamburg.