Grüner Schlussstrich

Seit der Präsentation des Entwurfs für den Opernneubau scheint die Kritik an den Plänen verstummt zu sein. Offenbar überzeugt die Oper auch durch das Angebot eines öffentlichen Parks. Unter dem Grün verschwindet jedoch nicht nur die NS-Vergangenheit Kühne + Nagels. Auch sind – wie der sogenannte »Grüne Bunker« zeigt – erhebliche Zweifel an dem Versprechen einer Freifläche für alle angebracht.

Wer die öffentliche Ausstellung im sogenannten Infocenter der HafenCity Hamburg GmbH betritt, möchte meinen, sich in der Tür geirrt zu haben. Das dortige Gruselkabinett stadtplanerischen Scheiterns wirkt doch eher wie eine Schauergeschichte aus dem nicht weit entfernten Hamburger Dungeon. So begrüßt die Ausstellung ihre Besucher:innen mit einem Aufsteller über eine prominente Bauruine: »Mit 245 Metern wird der Elbtower der SIGNA Prime Selection AG das höchste Gebäude in Hamburg«, heißt es dort nach wie vor – obwohl SIGNA längst insolvent ist und die Turmbaupläne schon auf 199 Meter gestutzt wurden. Rechts davon lobt ein weiterer Aufsteller die »Neuintepretation Hamburger Werte und Kultur«, die das Westfield Einkaufszentrum vorgenommen hätte. Feierte es zwar nach einiger Verzögerung im Frühjahr 2025 seine Eröffnung, gab es doch reichlich Kritik an dem Bau – nicht nur an seinem »gestalterische[n] Stumpfsinn« (Die ZEIT), sondern auch und vor allem an den katastrophalen Arbeitsbedingungen auf der Baustelle, denen mindestens sechs Arbeiter zum Opfer fielen.

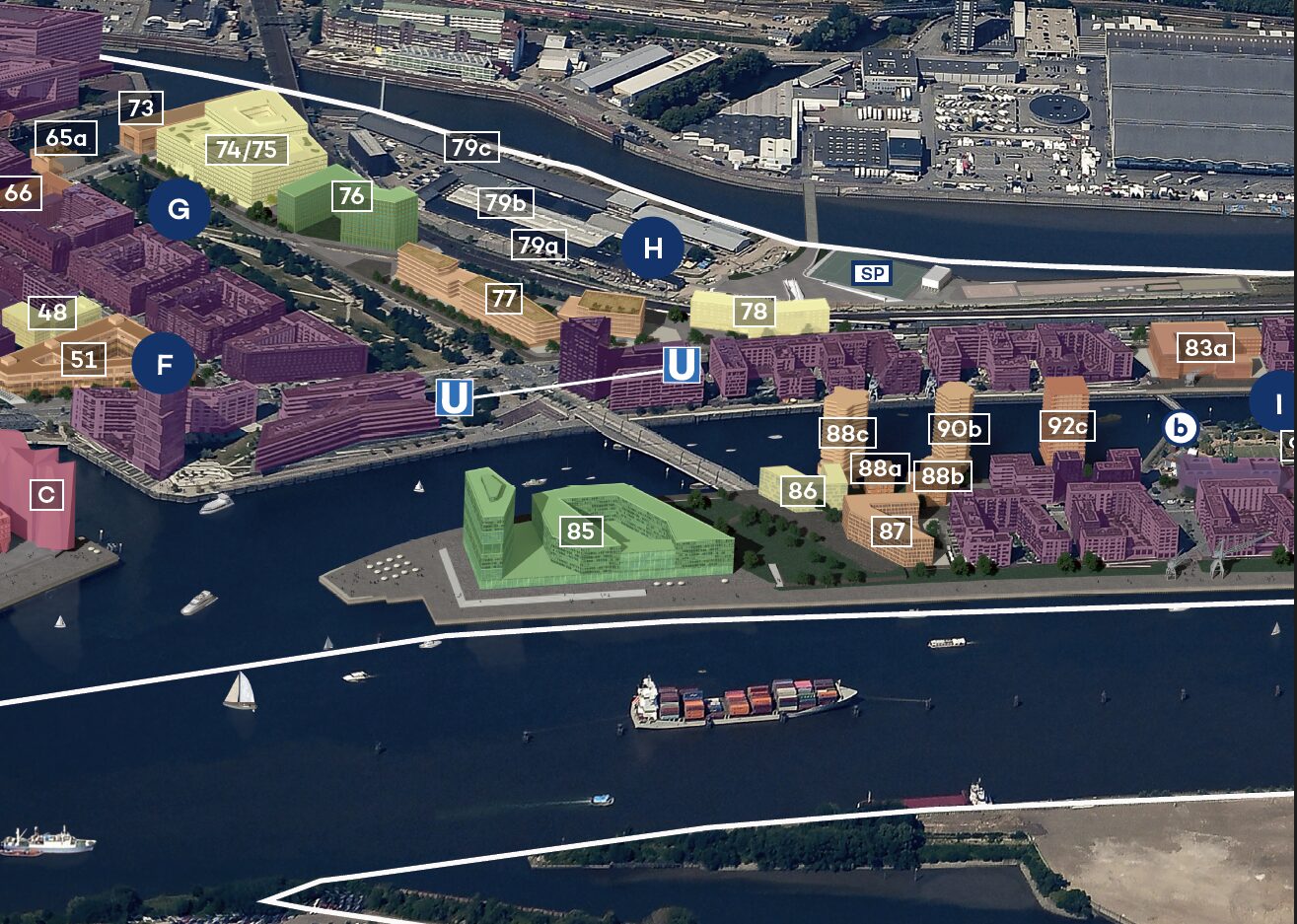

Nun zeigt das Infocenter die Entwürfe des Architekturwettbewerbs für die Oper, die auf dem nahegelegenen Baakenhöft entstehen soll. Und es wäre zu hoffen, dass dieses Projekt sich bald in das Gruselkabinett stadtplanerischen Scheiterns einreiht, idealiter gar nicht erst gebaut wird. Seit der umjubelten Präsentation des Siegerentwurfs scheint das jedoch in weite Ferne gerückt zu sein. Die zuvor noch lautstark zu vernehmende Kritik an der Oper ist nahezu verstummt. Weder waren auf der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag kritische Fragen zu hören, noch überwog in der anschließenden Berichterstattung der Zweifel daran, ob Hamburg eine neue Oper braucht. Und – wird letzteres bejaht – ob sie an dem vorgesehenen Ort errichtet und dann auch noch von Klaus-Michael Kühne beziehungsweise von dessen Stiftung finanziert werden sollte.

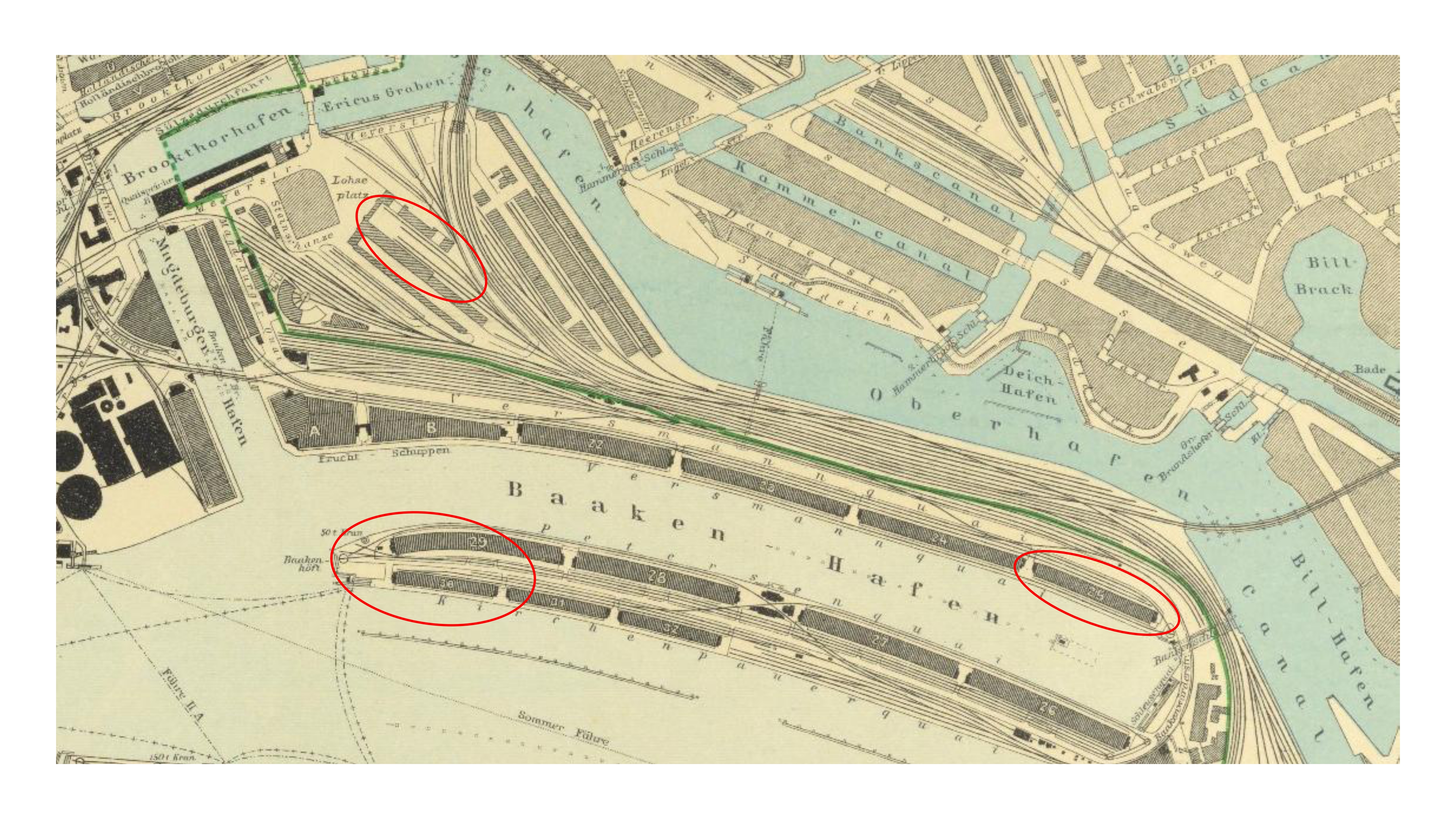

Neben dem undemokratischen Verständnis einer Stadtplanung im Hinterzimmer und der kolonialen Vergangenheit des Ortes, an dem die Oper gebaut werden soll, war insbesondere die nichtaufgearbeitete Geschichte Kühne + Nagels ins Blickfeld der Debatte um die Opernpläne geraten. Nachweislich hatte das Logistikunternehmen im Nationalsozialismus von der Verfolgung der europäischen Jüdinnen und Juden profitiert. Teile des von Kühne + Nagel transportierten Raubguts wurden sogar im Schuppen 25 zwischengelagert, der sich seinerzeit in unmittelbarer Nähe zum Baakenhöft befand. All das scheint nun vergessen: In seinem Kommentar für den Norddeutschen Rundfunk etwa bewertet der Theaterkritiker Peter Helling den Entwurf als »Gamechanger«. Hätte er die Opernpläne bislang aufgrund der NS-Verstrickungen von Kühnes Vater abgelehnt, sei er nun trotz »Bauchschmerzen« von dem Entwurf – »ein gebautes Bekenntnis zu Demokratie und Toleranz« – überzeugt. Im Verlauf der weiteren Planung müsse nur der »Umgang großer Hamburger Mäzene und Stiftungen mit ihrer NS-Vergangenheit« debattiert werden.

Das Versprechen – ein öffentlicher Park

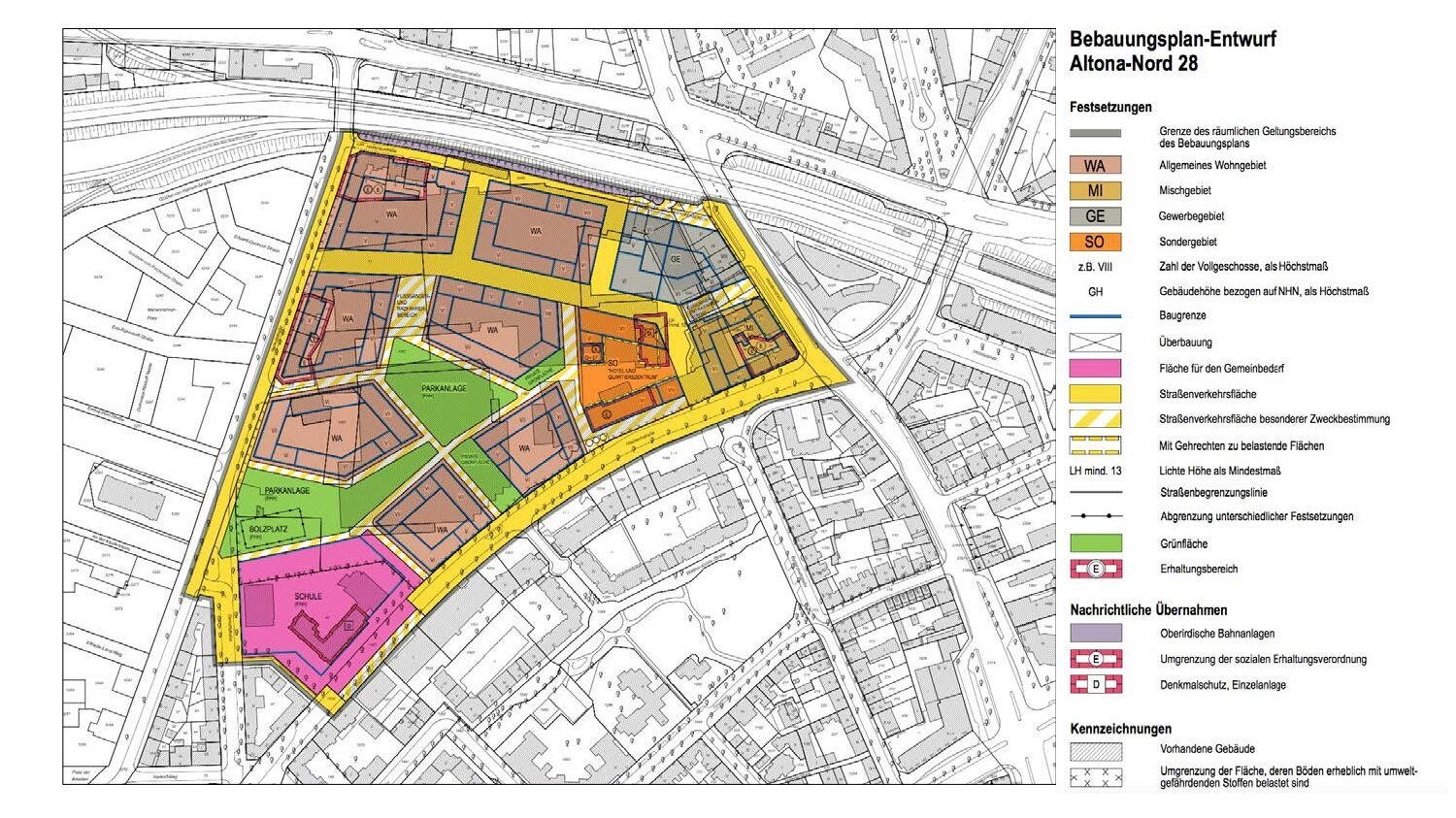

Auch insgesamt waren die Reaktionen seitens Presse und Politik auf den mit großem Aufwand visualisierten Opernhausentwurf geradezu überschwänglich. Jedoch stand dabei gar nicht so sehr das Gebäude selbst als vielmehr das geplante Grün drumherum im Mittelpunkt. Auf der Pressekonferenz etwa betonten sowohl Peter Tschentscher und Carsten Brosda als auch ein Vertreter der Kühne-Stiftung, dass um und auf der Oper ein Park als öffentlicher Freiraum entstünde. Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH, verwies darauf, dass die Parkanlage nicht nur für alle begeh- und erlebbar sein, sondern dass sie auch einen Beitrag zur Biodiversität leisten werde. Katharina Fegebank meldete sich auf Instagram zu Wort: »So frisch, so grün!« Auch sie sprach von »Nachhaltigkeit und Biodiversität« sowie einer »Einladung […] an alle Menschen«.

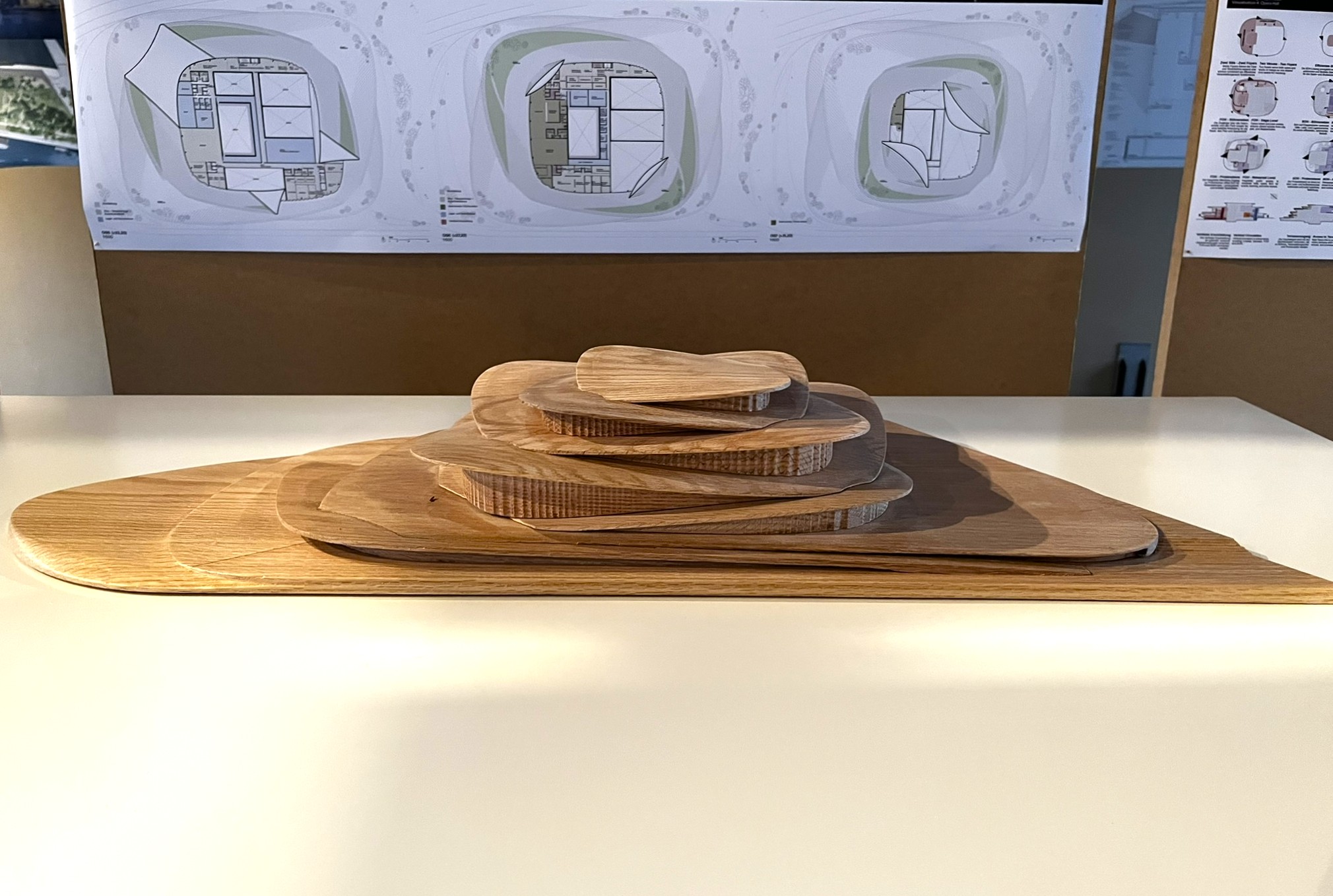

Diese Reaktionen zeugen natürlich zunächst einmal vor allem von der Suggestivkraft, die von der Hochglanzästhetik des hyperrealistischen Renderings ausgeht. Aber tatsächlich verschwindet in dem gefälligen Entwurf des Architekten Bjarke Ingels das eigentliche Opernhaus hinter einem Park, der eine norddeutsche Küstenlandschaft imitiert. Auf einem sich um das Gebäude herum schwingenden Pfad würden die Besucher:innen emporsteigen sowie Ein- und Ausblicke erleben können, Terrassen mit Sitzgelegenheiten sollen zum Verweilen einladen. Die Oper wäre damit ein Ort für alle Hamburger:innen, wie es nahezu einstimmig vom Architekten sowie von Presse und Politik zu hören ist.

Falsche Versprechen – von grünen Bunkern und Opernhäusern

Unter dem Grün des Parks verschwindet jedoch nicht nur das Opernhaus, sondern auch die gerechtfertigte Kritik an dem Bau. Im wahrsten Sinne des Wortes scheint nun Gras – und Strandhafer – über die NS-Vergangenheit Kühne + Nagels sowie die Kolonialgeschichte des Ortes zu wachsen: Keine Geschichtsspur, kein Mahnmal stört die allseits betonte »Harmonie« des Entwurfs. Im von Fegebank so euphorisch begrüßten ›frischen Grün‹ sollen keine Erinnerungen an Vergangenes wach werden. Weder daran, dass von hier vor gut 120 Jahren die Kolonialtruppen zum Völkermord in Deutsch-Südwestafrika aufbrachen, noch daran, dass nur rund 500 Meter Luftlinie entfernt der ehemalige Hannoversche Bahnhof liegt, von dem unter anderem auch Adolf und Käthe Maass deportiert wurden.

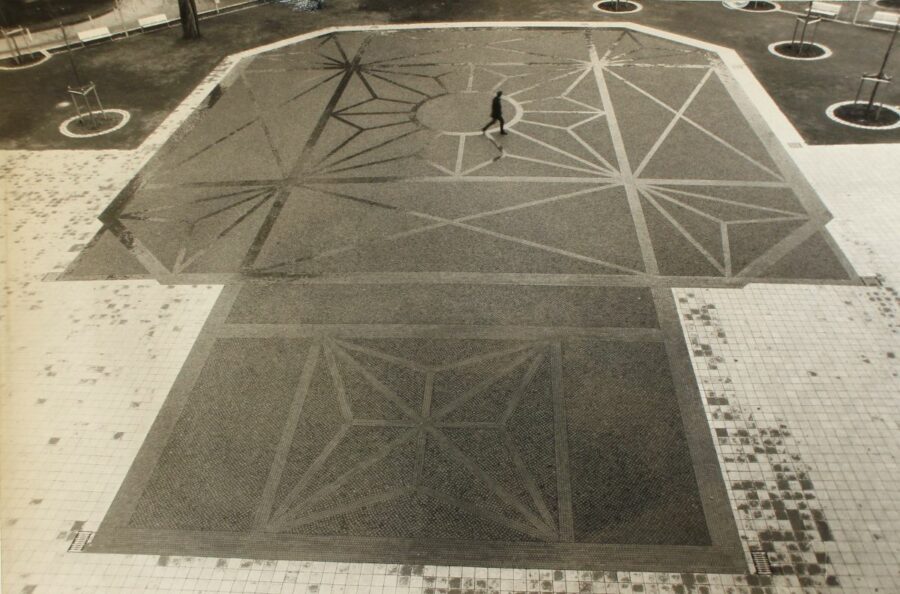

Erstaunlich ist jedoch auch, dass das mit Verve vorgetragene Versprechen eines öffentlichen Parks bislang nicht auf eine gehörige Portion Skepsis gestoßen ist. Schließlich erinnert der Opernentwurf an den sogenannten »Grünen Bunker« an der Feldstraße, der seit vergangenem Sommer das Gruselkabinett stadtplanerischen Scheiterns erweitert.

Auch der Bunker war einst, um das Jahr 2015, als öffentlicher Park versprochen worden, von einem »Garten vieler« und sogar einer »völlig neuen Stadtnatur« war seinerzeit die Rede. Nun führt zwar in der Tat – ähnlich zum Opernentwurf – ein zumindest leicht begrünter Pfad um den Bunker herum und an dessen Ende wartet auch ein Dachgarten auf die Besucher:innen. Ein öffentlicher Park ist dort jedoch nicht entstanden: Nicht nur finden sich wenige Sitzgelegenheiten, die tatsächlich zum Verweilen einladen, wie es ebenfalls versprochen worden war, auch sind mitgebrachte Getränke und Speisen verboten, sodass der Weg recht bald wieder nach unten führen muss. Die Macher:innen des Bunkers hatten diese Verbote damit begründet, dass die Besucher:innen zu viel Müll hinterließen, doch hingen die Verbotsschilder spätestens am Tag nach der Eröffnung am Eingang. Letzterer wartet wiederum mit martialischen Toren auf, die von einem Sicherheitsdienst bewacht werden – der Zutritt ist stark begrenzt, häufig bilden sich lange Schlangen. Und auch die üppige Vegetation, wie sie auf ersten Visualisierungen des »Grünen Bunkers« und baldigen Planungsentwürfen zu sehen war, ist noch nicht in der versprochenen Form gewachsen.

Vieles, was ansässige Initiativen am »Grünen Bunker« bereits um das Jahr 2015 kritisiert hatten, bewahrheitete sich also. Dazu gehört nicht zuletzt die Kritik an der weiteren Gentrifizierung des Viertels sowie der Aufwertung des Gebäudes über dessen Begrünung. Von dem wenigen Gestrüpp auf dem nach wie vor weitestgehend grauen Bunker profitieren heute weniger die Anwohner:innen als vielmehr der Investor, der die im Inneren des Bunkers und durch den Aufbau deutlich erweiterten Flächen vermietet und vermarktet.

Wer profitiert?

Wer profitiert also von einer begrünten Oper? Die Natur, wie es vonseiten der HafenCity GmbH oder auch von Fegebank zu hören ist, wohl nur bedingt: Ginge es tatsächlich um Biodiversität, bedürfte es anderer landschaftsgestalterischer Initiativen. Mit dem sogenannten »Platin-Standard des Hafencity Umweltzeichen« wurde übrigens auch das Betonungetüm Elbtower zertifiziert. Ob die Stadtgesellschaft tatsächlich eine neue Freifläche erhält, wie es von allen Beteiligten mit Nachdruck betont wird, ist mit Blick auf den »Grünen Bunker« zumindest fragwürdig: Wird man wirklich dort, wie es ein öffentlicher Park ermöglichen sollte, mit einem mitgebrachten Getränk die Aussicht genießen können? Skepsis ist zumindest angebracht.

Die Stadt hofft nicht nur auf einen kostengünstigen Opernneubau, der gerne als »Geschenk« Kühnes bezeichnet wird, sondern verspricht sich von dem aufsehenerregenden Entwurf auch, Hamburg als Kulturstadt in der Welt bekannt zu machen, wie es etwa Peter Tschentscher bei der Pressekonferenz ausdrückte. Dabei spielen sowohl spektakuläre Bauten – mittlerweile wird mit Bezug auf das von Frank Gehry gestaltete Guggenheim-Museum auch vom Bilbao-Effekt gesprochen – als etwa auch große Kultur- und Sportevents wie die Olympischen Spiele eine zentrale Rolle in der seit einigen Jahrzehnten zu beobachtenden globalen Konkurrenz der Metropolen um Human- und Finanzkapital.

Das Versprechen des öffentlichen Parks und damit einer Freifläche für alle dient insofern auch dazu, der lauten Kritik an der Kühne-Oper eine positive Vision entgegenzusetzen. Das begrünte Dach vermag – wie beim Bunker – ein Vehikel zu sein, der Stadtgesellschaft ein unbeliebtes Projekt schmackhaft zu machen. Damit hatte der Entwurf des Opernhauses offensichtlich bereits Erfolg. Das Problem ist nur: Hier geht es nicht allein um die Interessen von Investor:innen, sondern auch um erinnerungskulturelle Fragen und den Umgang der Stadt mit der nationalsozialistischen Vergangenheit ansässiger Firmen und ihrer Inhaber:innen.

Kein grüner Schlussstrich

Wer es einmal trotz langer Schlangen und Einlasskontrollen auf den »Grünen Bunker« schafft und von dort aus gen Südosten schaut, könnte bei gutem Wetter und mit einem Fernglas bewaffnet womöglich Teile des Baakenhöfts sehen. Zwischen dem Ort der projektierten Oper und dem grüngrauen Dachgarten liegen wiederum die Großen Wallanlagen – mittlerweile ein Teil von Planten un Blomen. Sie lassen sich auch ganz ohne Fernglas vom Bunkerdach beobachten. Dieser tatsächlich öffentliche Park wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus nicht weiter verwertbaren Trümmern der zerbombten Stadt modelliert. Wie an vielen Orten dieser und weiterer deutscher Großstädte entstanden aus Schuttmassen öffentliche Grünflächen. In den Augen der seinerzeitigen Planer waren die aus den Trümmern wachsenden Pflanzen nicht nur ein Zeichen der Hoffnung, sondern auch eine Möglichkeit des Vergessens. Unter Bäumen, Sträuchern und Gräsern verschwand so manches, was an Schuld und Krieg erinnerte. Einen weiteren grünen Schlussstrich sollten wir nicht zulassen.

Johannes Radczinski, November 2025

Der Autor empfiehlt eine (Re-)Lektüre des im vergangenen Sommer auf Untiefen erschienenen Artikels über den sogenannten »Grünen Bunker« und weist auf die Petition gegen die geplante Oper hin.