Die Leerstelle Bornplatzsynagoge

Die Bornplatzsynagoge im Grindelviertel soll wieder aufgebaut werden. Das beschloss die Bürgerschaft im Januar 2020. Über die genaue Umsetzung allerdings wird seither heftig gestritten. Das für Mitte des Jahres angekündigten Ergebnis einer Machbarkeitsstudie wird die nächste Runde der Debatte einläuten. Aber was steht hier eigentlich zur Diskussion?

Die Bornplatzsynagoge im Hamburger Grindelviertel wurde 1906 vom orthodoxen Synagogenverband in einer Zeit zunehmender politischer und juristischer Partizipation von Jüdinnen und Juden als Hauptsynagoge eröffnet. 1939, als die systematische Vertreibung der deutschen Juden einsetzte, erzwangen die Nazis ihren Abriss. Seit bald drei Jahren wird nun über die Form, den Ort und mögliche Folgen eines Wiederaufbaus diskutiert. Dabei geht es um weit mehr als Architektur: Zur Debatte steht die deutsche Shoa-Erinnerungskultur, die Repräsentation heterogener, jüdischer Gemeinden und letztlich die gesellschaftliche Teilhabe des deutschen Judentums am Hamburger Stadtbild.

Bürokratische Zerstörung…

1938 versuchten Hamburger Nazis die Bornplatzsynagoge während der Novemberpogrome durch einen Brandanschlag zu zerstören, was ihnen zunächst nicht gelang. Ihr momentanes Überleben verdankte die Synagoge aber nicht etwa Skrupeln oder Rücksichtnahme, sondern dem Willen, nicht-jüdische Kulturgüter zu retten, die unweit von ihr in Holzscheunen aufbewahrt wurden. Dieser Aufschub lenkte die Zerstörung in bürokratische Bahnen: Im Frühjahr 1939 ließen die Nazis die beschädigte Synagoge auf Kosten des jüdischen Religionsverbands Hamburg abreißen. Im April 1940 vermerkte das Amtsgericht Hamburg die Auflassung des Synagogengrundstücks, das Gelände ging in den Besitz der Stadt über. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde an dem nun leeren Platz ein Hochbunker errichtet.

1949 erhob die neu gegründete Jüdische Gemeinde in Hamburg (JGHH) Anspruch auf Rückgabe des Grundstücks. Allerdings führte faktisch die Jewish Trust Corporation (JTC) die jahrelangen Verhandlungen. Denn bei der Hamburger Gemeinde handelte es sich zu dieser Zeit um eine sogenannte »Liquidierungsgemeinde«. Ihr Ziel war nicht der Wiederaufbau jüdischer Kulturstätten in Deutschland, sondern die Koordination der Ausreise deutsch-jüdischer Personen. Für die JTC stand daher im Fokus, rückerstattetes Vermögen für den Aufbau des jüdischen Staates zu organisieren. Aufseiten der Hamburger Liegenschaftsabteilung verhandelte unter anderen Hans-Joachim Richter. Er war in seiner Position bereits vor dem Krieg für den Zwangsverkauf von Grundstücken der hamburgischen jüdischen Gemeinden verantwortlich gewesen.

… und bürokratische Restituierung

Auf diese personelle Kontinuität und die Tatsache, dass die Stadt das Gelände nicht direkt an die jüdische Gemeinde zurückgab, sondern mit einer ausländischen Organisation verhandelte, wird in der aktuellen Debatte wieder referiert. Der heutige Vorsitzende der JGHH, Philipp Stricharz, betrachtet das damalige Entschädigungsverfahren als eine zweite Enteignung. Miriam Rürup, Direktorin des Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrums und ehemalige Leiterin des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden (IGDJ), sieht das anders. Sie betont das damalige Motiv der JTC, für die Enteignung des Geländes zügig, wenn auch unzureichend, entschädigt zu werden.

In der Debatte um einen Synagogenbau am heutigen Joseph-Carlebach-Platz nehmen Stricharz und Rürup oft entgegengesetzte Positionen ein. Stricharz vertritt dabei die Interessen der JGHH und fordert mehr Sichtbarkeit für das jüdische Leben, besonders im Grindelviertel. Rürup teilt den Wunsch nach mehr Sichtbarkeit, spricht aber als Historikerin, Mitglied des Vereins Tempelforum e.V. und Teil der deutlich kleineren Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburgs (LJGH).

Die Verhandlungen zwischen dem Hamburger Senat und der JTC um das Grundstück mündeten 1953 in eines von mehreren sogenannten »Pauschalabkommen«. Neben dem Bornplatz betraf es elf weitere Hamburger Grundstücke. Die Vergleichssummen der gut gelegenen Immobilien lagen weit unter ihrem Wert. In den 1960er Jahren wurde das gesamte Areal am Grindelhof von der Universität genutzt. Der Bornplatz war bis in die 1980er Jahre ein schlammiger Parkplatz. Planungsrechtlich war das Gelände noch bis 1985 für eine Erweiterung der Universität vorgesehen. Parallel wurde es seit Ende der 70er auch als möglicher Ort für eine erinnerungskulturelle Nutzung entdeckt. Die Universität entschied sich schlussendlich gegen eine Erweiterung auf dem Bornplatz. Die Finanzierungsmittel konnten nicht aufgebracht werden, hieß es in einer entsprechenden Eingabe der Kultursenatorin Anfang der 1980er Jahre.

Aufbereitung der Lücke

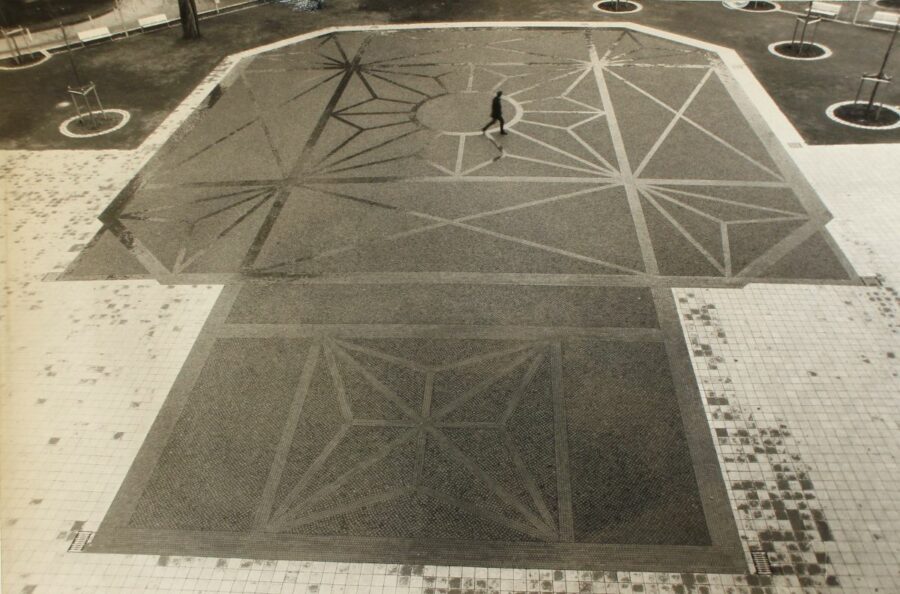

Ende der 1970er Jahre sollte eine archäologische Grabung am Bornplatz die Grundlage für eine Erinnerungsstätte ergeben. Durchgeführt wurde sie vom Fachbereich Archäologie der Uni Hamburg, der noch heute im Hochbunker angesiedelt ist. Die Grabung offenbarte, dass das Fundament der Bornplatzsynagoge größtenteils erhalten ist. Allerdings bat die Jüdische Gemeinde aus Rücksichtnahme auf jüdisches Recht darum, es nicht offenzulegen. Stattdessen beauftragte die Kulturbehörde 1983 die Hamburger Künstlerin Margrit Kahl, Visualisierungsvorschläge für die Aufbereitung der Lücke anzufertigen. Über die Vorschläge stimmten auch Vertreter der Jüdischen Gemeinde ab. Das Synagogegenmonument sollte die Leerstelle sichtbar machen und damit der politischen Forderung nach Erinnerungskultur in der postfaschistischen BRD nachkommen. Am 50. Jahrestag der Novemberpogrome, dem 9. November 1988, wurde Kahls Mosaik auf dem heutigen Joseph-Carlebach-Platz eingeweiht. Es befindet sich dort bis heute.

Die Stadt verstand die Instandhaltung des Monuments bis 2019 nicht als ihre Aufgabe. Gedenkinitiativen nutzten den Ort, um sich an Jahrestagen dort zusammenzufinden, und Schulklassen kümmerten sich um die Denkmalpflege. Stadttouren halten hier, Menschen aus dem Viertel und der Universität passieren den Platz täglich. Manche betonen die bemerkenswerte Wirkung der subtilen Aufbereitung zu einem Raum, der sie zur Reflektion über die Shoa anhält. Die israelische Kunsthistorikerin Galit Noga-Banai bezeichnete das Synagogenmounument am Bornplatz auf einem Symposium im September 2021 als eines von drei Gegendenkmalen, die zukunftsweisend für die deutsche Gedenkkultur gewesen seien. Andere nehmen das Mosaik kaum wahr oder bezweifeln seine mahnende Wirkung.

»Nein zu Antisemitismus, ja zur Bornplatzsynagoge«

Am 9. Oktober 2019 verübte der rechte Terrorist Stephan B. einen Anschlag auf die Synagoge von Halle. Neben verharmlosenden Deutungen, demnach man es mit einem psychisch kranken Einzeltäter zu tun habe, folgten darauf auch politische Versprechungen, Antisemitismus stärker zu bekämpfen. In der Hamburger Bürgerschaft brachte ein fraktionsübergreifender Antrag die Unterstützung des Wiederaufbaus als eine mögliche politische Antwort auf den Anschlag ins Spiel. Der Kampf gegen Antisemitismus, so die im Antrag vorgebrachte Argumentation, müsse mit einer Sichtbarmachung der positiven Aspekte jüdischen Lebens kombiniert werden. Am 28. Januar 2020 beschloss die Hamburger Bürgerschaft einstimmig, das Bauvorhaben mit dem Antrag für eine Machbarkeitsstudie vom Bund zu unterstützen.2Siehe dazu auch: https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/wird-hamburgs-einst-groesste-synagoge-wieder-aufgebaut/

Der Wunsch, auf dem Joseph-Carlebach-Platz wieder eine Synagoge zu errichten, ist allerdings deutlich älter. Zuletzt wurde er 2010 von Ruben Herzberg, dem damaligen Vorsitzenden der JGHH, anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Synagoge Hohe Weide formuliert: »Die Einweihung der Synagoge Hohe Weide war ein weithin sichtbares klares Zeichen, dass jüdisches Leben nicht vernichtet werden konnte. Das Herz des jüdischen Hamburg aber schlägt im Grindelviertel, dort neben der Talmud-Tora-Schule, unserem heutigen Gemeindezentrum mit der Joseph-Carlebach-Schule […]. Wir wünschen uns die Rückkehr an unseren alten Ort, denn der leere Platz ist eine Wunde in unserem Leben.« Dieser Wunsch fand damals keine politische Unterstützung.

Zehn Jahre später, nach dem Terroranschlag von Halle, finanziert der Bund nun die Machbarkeitsstudie für den Wiederaufbau mit 600.000€. Zuvor startete unter dem Slogan »Nein zu Antisemitismus. Ja zur Bornplatzsynagoge« eine medienwirksame Unterstützungskampagne für den Bau einer neuen Synagoge am alten Platz. Unter den circa 107.000 Unterzeichner:innen finden sich namhafte Persönlichkeiten vor allem aus Hamburg, aber auch aus der Bundespolitik und aus Israel. Neben lokalen Unternehmer:innen, Wissenschaftler:innen und Künstler:innen warb etwa auch Olaf Scholz per Videobotschaft für das Vorhaben.

Kritik am historisierenden Wiederaufbau

Bereits zu Beginn dieser Kampagne wurden öffentlich Stimmen hörbar, die befürchteten, dass das Bodenmosaik der Realisierung weichen müsse. Resümierend sagte Miriam Rürup im März 2021, das Synagogenmonument »war eine Avantgarde-Bewegung von Juden und Nichtjuden. Darauf sollte man sehr stolz sein. […] Dürfen wir uns davon schon abwenden?« Mit dem Mosaik würde ein wichtiger Ort der Erinnerungskultur in Hamburg verschwinden. Das Gegenargument lautet: Das Bodenmosaik habe seinen Zweck erfüllt, denn für wen und auf wessen Kosten solle die schmerzhafte Lücke beibehalten werden? Sie sei besetzt worden, bis wieder eine Synagoge auf den Platz zurückkehren könne. Philipp Stricharz drückte es schon im November 2019 gegenüber der taz so aus: »Jeden Tag, an dem ich da vorbeikomme, empfinde ich eine große und weiter bestehende historische Ungerechtigkeit. […] Da steht einerseits ein Platz leer – da sollte aber eine Synagoge stehen. Stattdessen steht da dieser sogenannte Hochbunker«. Das Areal »wieder jüdisch zu machen, das mag pathetisch klingen, wäre ein später Sieg«.

Gegen eben dieses Pathos verwehren sich Rürup und andere Hamburger:innen. Das dokumentierte etwa eine Veranstaltung der Körber Stiftung vom Februar 2021. Zu Beginn der Debatte schürte besonders die Rede von »Wiederaufbau« und »Rekonstruktion« die Sorge, der Bau könne zu historischem Revisionismus führen. Rürup warnte im Rahmen einer von der Patriotischen Gesellschaft organisierten Diskussionsveranstaltung: »Wenn wir historisierend bauen, fantasieren wir uns in eine gute alte Zeit«. Sie fragte, welche ungewollte Wirkung der Wiederaufbau noch haben könnte und befürchtete eine »moralische Elbphilharmonie«.

Ein Prestigeprojekt wie die Elbphilharmonie?

In Analogie zur Elbphilharmonie waren die ersten Debattenbeiträge von der Kritik geprägt, Hamburg verfolge nun auch im Kampf gegen den Antisemitismus ein Prestigeprojekt. Mit dem Slogan »Nein zu Antisemitismus. Ja zur Bornplatzsynagoge« würde jede Kritik am Bauvorhaben als antisemitisch diskreditiert. Dabei gäbe es gute Gründe, kritisch nachzufragen, weshalb die neu gewonnene Unterstützung der Öffentlichkeit und Politik sich so auf den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge konzentriere. Der Unmut über die Missachtung anderer jüdischer Kulturstätten in Hamburg überschattete die Freude über die politische Unterstützung des Synagogenbauprojekts.

So hatte die Initiative Tempel Poolstraße bereits vor dem antisemitischen Anschlag in Halle für das Jahr 2019 eine Kampagne zur Rettung und kulturellen Aufbereitung der Tempelruine in der Hamburger Neustadt geplant. Nach dem Anschlag fand sich der dafür gegründete Verein Tempelforum e.V. in der ungewollten Lage, dass sein Anliegen in Konkurrenz zu den Forderungen nach einer neuen Bornplatzsynagoge gesehen wurde. Als Mitglied des Vereins sprach Miriam Rürup sich in der ersten Runde der Debatte im Dezember 2019 für eine Öffnung der geplanten Machbarkeitsstudie aus. Das Ziel sei, viele verschiedene Orte in die Wideraufbaupläne einzubeziehen. Harald Schmid von der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten äußerte auf einem Symposium im September 2021 rückblickend, dass die frühzeitige Festlegung der politischen Förderung auf den rekonstruierenden Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge für die Kontroverse mitverantwortlich gewesen sein könnte.

»Für einen breiten, offenen Diskurs«

Im Dezember 2020 wurde über die Patriotische Gesellschaft eine öffentliche Stellungnahme mit dem Titel »Für einen breiten, offenen Diskurs über den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge« veröffentlicht. Zu den Erstunterzeichnenden zählten neben Miriam Rürup der Historiker und ehemalige Direktor des Richard-Koebner-Zentrums für deutsche Geschichte an der Universität Jerusalem Moshe Zimmermann sowie Ingrid Nümann-Seidewinkel, ehemalige Eimsbütteler Bezirksamtsleiterin.

Die mit der Stellungnahme als ein auch internationaler Standpunkt in der Debatte etablierte Kritik richtete sich gegen die Idee eines historisierenden Wiederaufbaus. Die Stellungnahme kritisierte die Rekonstruktion kriegerisch zerstörter Bauten im Allgemeinen und die der Bornplatzsynagoge im Besonderen. Der Vorwurf lautete, mit dieser Idee würde – wenn auch nicht intendiert – ein historischer Revisionismus der antisemitischen Zerstörung im Stadtbild betrieben. Zugleich werde mit dem Synagogenmonument von Margrit Kahl ein zentraler Erinnerungsort und Teil des kulturellen Erbes der Stadt zerstört. Die Unterzeichnenden forderten stattdessen »eine breite Diskussion darüber, wie jüdisches Leben im Grindelviertel neu gedacht und in zeitgemäßer, zukunftsgerichteter Form gestaltet werden kann unter Einbeziehung der vorhandenen Gegebenheiten«. Denn Städtebau sei »das Ergebnis der Integration vieler gesellschaftlicher Interessen und Sichtweisen«.

Zynismus deutscher Erinnerungspolitik

Der Ton spitzte sich zu, als Nümann-Seidewinkel die Ansicht äußerte, ein historisierender Wiederaufbau »hätte für mich etwas von Disneyland«.3Der entsprechende NDR-Artikel ist nur noch in einer archivierten Fassung erreichbar. Sie war in ihrer Zeit als Leiterin des Bezirksamts Eimsbüttel an der Umsetzung des Synagogenmonuments beteiligt und sah nun die lokale Erinnerungspolitik in Gefahr. Für die Verfechter:innen einer Rekonstruktion wies Stricharz diese Kritik als akademisiert zurück. Er betonte, dass sie zwar bereit seien »sich einiges anzuschauen«, wenn es um die architektonischen Umsetzungsmöglichkeiten geht. Den Wunsch jedoch, den Platz komplett leer zu belassen, lehnte er ab.

Schon 2019 hatte der World Jewish Congress 2019 entsprechende Ideen als »zynisch« kritisiert: »Stimmen, die fordern, dass der Bornplatz leer bleiben müsse, um zu zeigen, was der Jüdischen Gemeinde angetan wurde, erteilen wir eine klare Absage. Unrecht gegen die Jüdische Gemeinde zu perpetuieren, nur um zu zeigen, dass es stattfand, würde die Hamburger Jüdische Gemeinde ein weiteres Mal zum Objekt äußerer Interessen machen«.

Die Rede von ›äußeren Interessen‹ knüpft an den Vorwurf an, die kritischen Stimmen kämen in erster Linie von nicht-jüdischen Akteur:innen. Dieser Ansicht wurde und wird unter anderen von Miriam Rürup vehement widersprochen. Philipp Stricharz hob jedoch hervor, dass die Gestaltung des Platzes in letzter Konsequenz die Entscheidung der jüdischen Gemeinde sei. Den Wunsch der Gemeinde nach einem historisierenden Synagogenbau begründete er auf dem AIT-ArchitekturSalon im Mai 2021 folgendermaßen: »Wir leben jetzt in einer Zeit, in der Juden wirklich Bedenken haben, sich öffentlich auf der Straße zu zeigen. Öffentliche Verkehrsmittel, ein Fußweg von nach kann problematisch sein und in dieser Zeit sehnt man sich ein bisschen nach einem Gebäude, das nicht nur ausdrückt: Wir sind da und ihr müsst es akzeptieren. Sondern: Wir sind auf eine ganz imposante Art und Weise da und wir sind hier nicht irgendwer und wir sind hier nicht gerade erst mit dem Ufo gelandet«.

Integration durch Homogenisierung?

Ob ein originalgetreuer Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge diesen Effekt für alle jüdischen Konfessionsgruppen in Hamburg haben kann, zweifelt Miriam Rürup allerdings an. Was in der Debatte fehle, ist ihr zufolge die Anerkennung eines heterogenen Judentums und seiner kulturellen Erzeugnisse in Hamburg. Sie kritisierte Anfang des Jahres, dass durch die gedachte Trennung zwischen »Hamburger Stadtgesellschaft« und »jüdischer Einheitsgemeinde« das Jüdischsein an die Gemeindemitgliedschaft gekoppelt wird. Diese Aufteilung werde weder den Positionen in der Debatte, noch dem jüdischen Kulturerbe in Hamburg gerecht.

Dass jüdische Gebets- und Kulturstätten erst nach einem Terroranschlag politische Unterstützung erhalten und dass diese Unterstützung zu Streit zwischen heterogenen jüdischen Traditionen um Teilhabe am Stadtbild führt, zeigt: Den jüdischen Gemeinden wird heute die Rolle zugewiesen, sich in eine als nicht-jüdisch verstandene Stadtgesellschaft zu integrieren. Das ist schon für sich genommen problematisch. Dazu kommt, dass viele nicht-jüdische Hamburger:innen sowie Mitglieder der Bürgerschaft nur die jüdische Einheitsgemeinde kennen. Dabei ist Hamburg international auch als die Wiege des liberalen Judentums bekannt.

In dieser Situation lässt sich die Kritik am Fokus auf den Wiederaufbau einer imposanten Synagoge, die für ein orthodoxes Judentum stand4Vgl. Ina Lorenz/Jörg Berkemann, Die Hamburger Juden im NS-Staat 1933 bis 1938/39. Band 1 – Monografie, Göttingen 2016, S. 136. Online unter: http://www.igdj-hh.de/files/IGDJ/pdf/hamburger-beitraege/lorenz-berkemann_hamburger-juden-im-ns-staat‑1.pdf, auch als die Sorge verstehen, dass Hamburg sich zum Zweck der Integration eine homogene jüdische Lokalgeschichte und ‑kultur imaginiert. Während die gewonnene politische Unterstützung zu begrüßen ist, darf sie die Vernachlässigung jüdischen Kulturerbes in Hamburg nicht vergessen machen. Die Befürchtung, dass eine zu heterogen auftretende jüdische Interessensvertretung dem gemeinsamen Wunsch nach urbaner Teilhabe schaden könnte, zeugt von einem besorgniserregenden deutschen Selbstverständnis.

Abkehr von der Idee eines originalgetreuen Wiederaufbaus

Spätestens 2021 änderte sich der Ton, als unter anderem Daniel Sheffer, Initiator der Kampagne »Nein zu Antisemitismus. Ja zur Bornplatzsynagoge«, die Idee eines originalgetreuen Wiederaufbaus relativierte. Mittlerweile bestreitet er gar, dass es sie in der Form jemals gab. Für Philipp Stricharz bleibt nichtsdestoweniger die Frage offen, weshalb eine Vollrekonstruktion nur im Falle eines Synagogenwiederaufbaus von vornherein ausgeschlossen sein soll. Er zieht eine historische Linie von der Shoa bis dahin, dass jüdische Bauten von der Tendenz, urbane Architektur originalgetreu zu rekonstruieren, bislang ausgeschlossen wurden. In Hamburg erhielten der Michel oder auch das Haus der Patriotischen Gesellschaft in den 1950er Jahren städtische Unterstützung für ihren Wiederaufbau. Für die Bornplatzsynagoge hingegen gab es, wie oben beschrieben, lediglich ein Pauschalabkommen ohne Einbeziehung der Hamburger Gemeinde.

Für Stricharz perpetuiert sich darin das Unrecht der Nazis: »Hätte man sich damals den Juden gegenüber genauso verhalten wie man sich der sonstigen Gesellschaft gegenüber verhalten hat, hätte man die Synagoge [bereits in den 50er Jahren] wieder aufgebaut«, sagte er im Rahmen des AIT-ArchitekturSalons. Es sei verkürzt, sich jüdische Rekonstruktion als eine schlichte Kopie vorzustellen oder sie gar mit Disneyland zu assoziieren: »Meine Meinung ist, dass ein nicht-historisierender Aufbau undenkbar ist.« Ein gelungener Entwurf für die Synagoge müsse dem Anspruch der jüdischen Gemeinde Rechnung tragen, zu »zeigen, wo man herkommt«. Und er müsse sich auf die Sicht der jüdischen Gemeinde als jenen, »die außen vor gelassen wurden bei diesem Wiederaufbau«, einlassen. Stricharz betonte aber auch: Eine einfache Replikation sei aufgrund praktischer Sicherheitsanforderungen gar nicht möglich. Außerdem würde die alte Raumaufteilung im Inneren der Synagoge den gegenwärtigen Bedürfnissen der »jüdischen Gemeinden Hamburgs« nicht mehr entsprechen. Der von Stricharz hier verwendete Plural deutet darauf hin, dass die jüdischen Gemeinden den Neubau nun als Möglichkeit sehen, sich urbanen Raum gemeinsam neu anzueignen.

Zeichen der Annäherung

Sheffer bezeichnete es Anfang des Jahres entsprechend als kleinsten gemeinsamen Nenner, »einen Ort lebendigen jüdischen Lebens zu schaffen, der Raum gibt für dessen Vielfalt, also Gebetsräume für das liberale und orthodoxe Judentum gleichberechtigter Weise«. Dieser Vision konnte Rürup sich anschließen, forderte allerdings eine Reflexion über die Schwerpunktsetzung innerhalb dieser Vielfalt: Welches jüdische Erbe würde der Neubau aktualisieren, welche Identifikationsmöglichkeiten würde er ausklammern?

Neben dem Bodenmosaik und der Tempelruine in der Poolstraße nennt Rürup den Tempelbau in der Oberstraße, der von den Nazis enteignet wurde und bis heute ein NDR-Studio beherbergt: »Wenn wir nun den Joseph-Carlebach-Platz zum zentralen Ort für jüdisches Leben auswählen, müssen wir anerkennen, was es bereits gibt und auch direkt an dem Ort existiert«. Bliebe dies aus, ließen sich die vernachlässigten architektonischen Zeugnisse jüdischer Vergangenheit nicht mit dem hegemonialen Judentum der Gegenwart in Verbindung bringen. Sie als Jüdin fühle sich dann durch die gewonnene Repräsentanz nicht adressiert. Ein starkes Signal für das Judentum müsse dessen Vielfalt berücksichtigen.

Ein weiteres Anzeichen der Annäherung der unterschiedlichen Positionen ist die Tatsache, dass die JGHH das Architekturbüro Wandel Lorch Götze Wach mit der Erstellung der Machbarkeitsstudie beauftragt hat. Das spricht gegen eine ungebrochene Rekonstruktion, denn das Büro hat sowohl Erfahrungen mit modernem Synagogenbau (Neue Synagoge Dresden, Jüdisches Zentrum München) als auch mit Restaurationsprojekten (Bayreuther Synagoge), die eine Symbiose historisierender Bauart und zukunftsgewandter Gestaltung versuchen. Mit einer Veröffentlichung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ist Mitte des Jahres zu rechnen.

Erinnerungskultur im Wandel

Die Debatte der letzten drei Jahre zeugt somit von weitreichenden Aushandlungen: In den Bezügen auf das Synagogenmonument wird nicht nur die genaue Form des Wiederaufbaus verhandelt, sondern auch die Frage, an wen sich die deutsche Erinnerungskultur eigentlich richtet und wer an die Shoa erinnern soll bzw. muss. Ebenso stehen ihre Strategien der Erinnerung auf dem Prüfstand. Damit sind sogenannte authentische Orte des Grauens, wie KZ-Gedenkstätten, aber eben auch Orte der zerstörten Repräsentationen gemeint.

Die Debatte um den Bau einer Synagoge am Joseph-Carlebach-Platz stellt in dieser Hinsicht und durch seine Reichweite ein Novum dar: Wie geht eine Stadtgesellschaft damit um, wenn sich die Strategien der Erinnerung mit den Wünschen jüdischer Repräsentanz um ein- und denselben Platz streiten? Für Philipp Stricharz kann das Synagogenmonument, wenn die deutsche Erinnerungskultur die Verdrängung jüdischer Repräsentanz nicht perpetuieren wolle, nur als Platzhalter verstanden werden. Denn sonst blockiere das Bedürfnis der Hamburger Stadtgesellschaft, sich noch einmal zur deutschen Schuld zu bekennen, den einmal antisemitisch enteigneten Ort ein weiteres Mal – wenn auch mit guten Absichten: »Das ist dann sozusagen mein innerer Impuls: Ja dann macht das doch, aber doch nicht auf unserem Grund und Boden. Und das ist glaube ich auch eine Erklärung für diese Aufgebrachtheit die vielleicht in der Diskussion ein Stück weit vorhanden war. Von allen Seiten wollte man sozusagen das Richtige, aber es fühlt sich halt wirklich anders an«.

Die gesellschaftliche Debatte führte neben solchen Erkenntnissen auch zu Blüten, die noch eine ganz andere Art des historischen Revisionismus fürchten lassen. So präsentierten Architekturabsolvent:innen der BTU Cottbus-Senftenberg im Juni 2021 Entwürfe für mögliche Synagogenbauten am Joseph-Carlebach-Platz. Darunter fand sich auch der Vorschlag, die Synagoge auf den Hochbunker zu platzieren, um die bisherige Entwicklung des Areals in den Neubau zu integrieren. Der Entwurf imaginiert den Hochbunker, gebaut zum Schutz »arischer« Bürger:innen, versöhnlich als Fundament aktueller jüdischer Repräsentanz. Stattdessen sollte die Reflexion historischer Bezüge auf lokale Täterbauten erweitert werden. Darin treffen sich die sonst widerstreitenden Positionen innerhalb der Debatte: Würde der Bunker weichen, wäre mehr Platz. Den bislang wenig beachteten, denkmalgeschützten Hochbunker in Frage zu stellen, könnte die Debatte zwischen Erinnern und neuer jüdischer Repräsentanz um eine wesentliche Perspektive erweitern. Ein Abriss des Bunkers würde den Handlungsspielraum vergrößern und einen neuen Fokus darauf schaffen, woran erinnert und angeknüpft werden soll.

Grace Vierling, März 2022

Die Autorin verfolgt die Debatte beruflich und aus politischem Interesse. Dabei gilt ihre Aufmerksamkeit vor allem den deutschen Zuständen und denen, die unter ihnen zu leiden haben.

- 1Die Rechteinhaber:innen konnten trotz intensiver Nachforschung nicht ermittelt werden. Diese haben die Möglichkeit, sich an uns zu wenden.

- 2

- 3Der entsprechende NDR-Artikel ist nur noch in einer archivierten Fassung erreichbar

- 4Vgl. Ina Lorenz/Jörg Berkemann, Die Hamburger Juden im NS-Staat 1933 bis 1938/39. Band 1 – Monografie, Göttingen 2016, S. 136. Online unter: http://www.igdj-hh.de/files/IGDJ/pdf/hamburger-beitraege/lorenz-berkemann_hamburger-juden-im-ns-staat‑1.pdf