Volle Pulle enteignen

Der Investor des Holstenareals ist finanziell stark angeschlagen und steht zudem unter Betrugsverdacht. Jetzt hat die Stadt den Planungsstopp verkündet. Für die Entwicklung des Quartiers auf dem ehemaligen Brauerei-Gelände in Altona-Nord ist das eine unverhoffte Chance. Sie muss unbedingt ergriffen werden.

»Ist das Kind in den Brunnen gefallen?«, wurde Theo Bruns, Teil der Initiative Knallt am dollsten, Anfang Februar im Hamburg1-Gespräch gefragt. Bruns weigerte sich, diese Frage mit ›Ja‹ zu beantworten, und bekundete, weiter für die Kommunalisierung des Holstenareals zu kämpfen. Doch blickte man damals, vor vier Monaten, auf die Faktenlage, schien dieser Kampf nahezu aussichtslos zu sein. Im April oder Mai, so der damalige Stand, wollte der Bezirk den städtebaulichen Vertrag mit dem Investor, der zur Adler Group gehörigen Consus Real Estate, unterzeichnen; Einwendungen gegen den Vertrag wurden pauschal zurückgewiesen; und dass der Bezirk Altona es als Erfolg verkaufte, für 100 der ca. 1200 geplanten Wohnungen »preisgedämpfte« Nettokaltmieten in Höhe von 12,90 bzw. 14,90 Euro pro m² ausgehandelt zu haben, offenbarte den Unwillen und die Unfähigkeit der politisch Verantwortlichen, gegenüber dem Investor ernsthaft Stellung zu beziehen.

Immobilienspekulant in Schieflage

Doch nun scheint sich die Hartnäckigkeit des Protests von Initiativen wie Knallt am dollsten bezahlt zu machen. Der Mai liegt hinter uns und der städtebauliche Vertrag ist immer noch nicht unterzeichnet. Und dazu wird es wohl so bald auch nicht kommen, denn der Bezirk Altona hat erklärt, alle Planungen auf Eis zu legen. Grund dafür: Die wirtschaftliche Lage des in der Presse gerne als »umstritten« bezeichneten Investors, der ca. 30.000 Wohnungen besitzt, ist so undurchsichtig, dass er die für eine Unterzeichnung geforderte Finanzierungszusage einer Bank für das riesige Projekt nicht vorlegen konnte. Der Konzern ist schon länger unter Druck, vor allem nachdem der Investor Fraser Perring, der bereits den systematischen Betrug bei Wirecard aufdeckte, im vergangenen Herbst ähnliche Vorwürfe gegen die Adler Group erhob.

Weiter zugespitzt hat sich die Situation, nachdem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Ende April ein entlastendes Testat für den Jahresabschluss des Konzerns verweigerte, woraufhin die Adler-Aktie abstürzte und mehrere Mitglieder des Managements zurücktraten. Das Handelsblatt berichtete Ende Mai zudem von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt und davon, dass der Finanzaufsichts-Chef Mark Branson den Finanzausschuss des Bundestags am 18. Mai eigens in streng geheimer Sitzung über die Vorwürfe gegen Adler informierte.

Wenn nun neues Leben in die Angelegenheit Holstenquartier kommt, ist das also keineswegs das Verdienst der Politik. Der Bezirk Altona nämlich hat lange immer noch auf Consus/Adler gesetzt und auf der einmal getroffenen Entscheidung beharrt – trotz der immer größeren Vorwürfe gegen den Investor. Anstatt das Scheitern des bisherigen Plans einzubekennen, erklärte die Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg noch vor zwei Wochen gegenüber dem Hamburger Abendblatt, die Verhandlungen lägen »auf Eis«, bis eine Finanzierungszusage vorliege: »Wir haben dazu auch keine Frist gesetzt, sondern warten ab.«

Dass nicht alle in der Stadtpolitik so geduldig sind, zeigte sich aber Anfang Mai, als der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) die Consus angeschrieben und um Verkaufsverhandlungen bat. Allerdings drängt sich der Eindruck auf, dass es sich hier um bloße Symbolpolitik handelt. Die Nachricht führte zu markigen Schlagzeilen wie »Hamburg macht Ernst: Stadt will Holsten-Quartier kaufen« (Abendblatt). Im ›Kleingedruckten‹ erfuhr man dann aber: Die Stadt würde die Fläche nur »zu einem angemessenen Preis« erwerben und nur dann, wenn der Investor überhaupt verkaufen will. Noch am 1. Juni, also nach dem offiziellen Planungsstopp, verkündete Stefanie von Berg: Wenn die Adler Group das Grundstück nicht zum Verkauf anbiete, »kann auch die Stadt nichts machen«.1Das Hamburger Abendblatt schreibt trotzdem und entgegen aller Fakten von einem »harten Kurs« der Stadt »gegen die Adler Group«.

Kurz: Die Krise bei Adler/Consus hat die Chance eröffnet, doch noch eine ökologische und soziale Entwicklung des Quartiers zu ermöglichen, – aber die Hamburger Politik macht den Eindruck, damit so gar nicht glücklich zu sein. Davon könnte man überrascht sein, hätte man die Slogans von Grünen (»Für Mieten ohne Wahnsinn«) und SPD (»Wachstum ja, aber nicht bei den Mieten«) zu den Bürgerschaftswahlen 2020 für bare Münze genommen. Blickt man allerdings auf das Vorgehen des SPD-geführten Senats und des unter grünem Vorsitz stehenden Bezirks Altona in Sachen Holstenareal, wird deutlich: Hier wurde von Beginn an alles unterlassen, was diesen Slogans auch nur ein klein wenig Substanz verliehen hätte.

Hamburger Investorenmonopoly

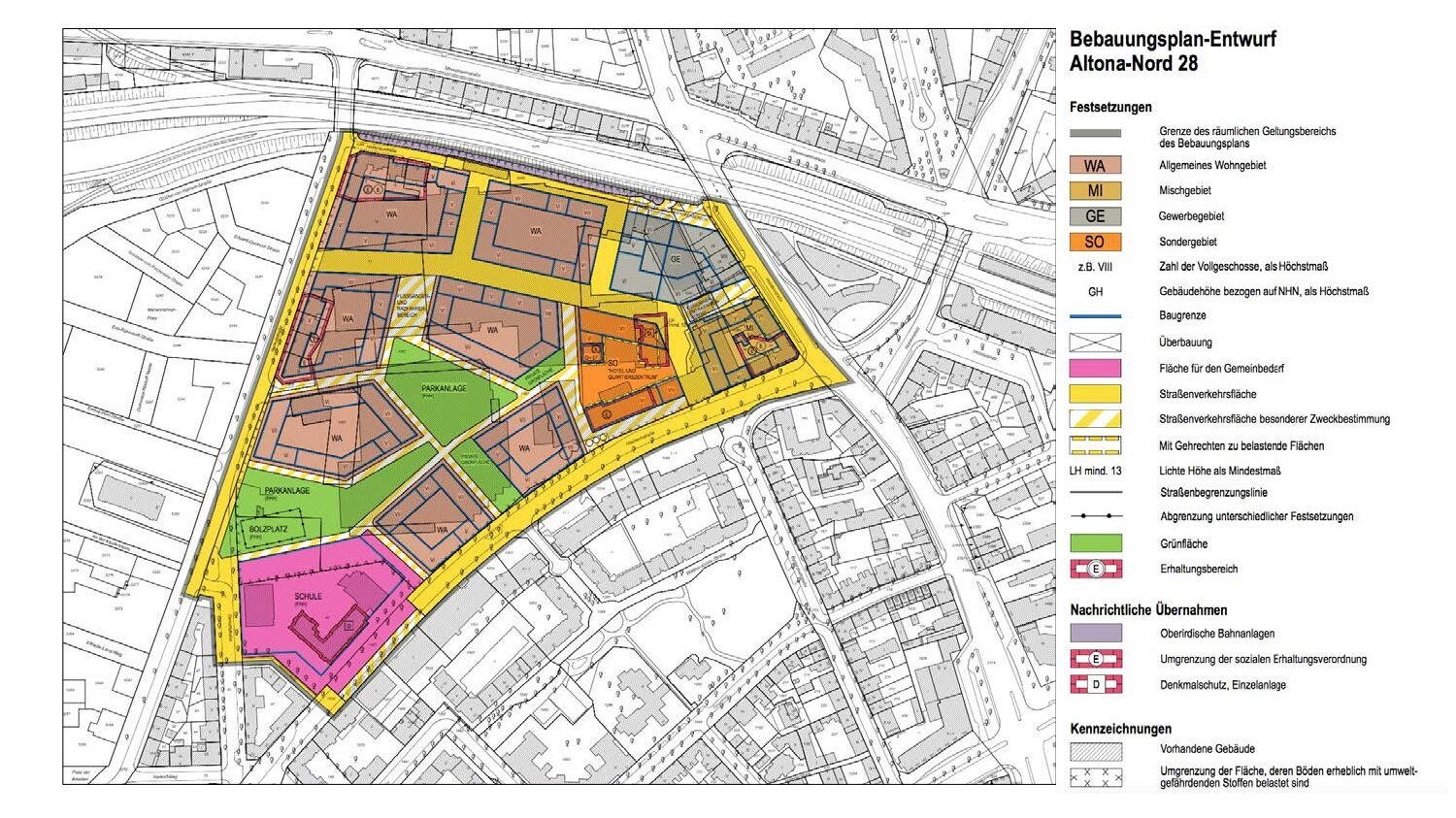

Das begann schon 2015. Damals entschied die Holsten-Brauerei, ihren bisherigen Standort an der Holstenstraße aufzugeben. Der Senat unter dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz hätte sein Vorkaufsrecht nutzen und das Gelände für ca. 55 Millionen Euro kaufen können – doch er hat es unterlassen (was inzwischen selbst die CDU anprangert). Stattdessen wurde das Gelände höchstbietend verkauft, womit ein kaum fassbares Investorenmonopoly in Gang gesetzt wurde. 150 Millionen Euro betrug der anfängliche Kaufpreis der Düsseldorfer Gerch-Gruppe. Seither wurde das Grundstück viermal in sogenannten share deals mit Gewinn weiterverkauft – bis Consus es schließlich 2019 für 320 Millionen Euro übernahm.

Angesichts dieses horrenden Kaufpreises war klar: Um die von einem börsennotierten Immobilienkonzern erwarteten Profite zu erwirtschaften, müsste hier extrem dicht bebaut und extrem teuer verkauft bzw. vermietet werden. Zur Verdeutlichung: Nicht-profitorientierte Genossenschaften hatten der Kampagne »So geht Stadt« zufolge für den Erwerb des Grundstücks maximal 50 Millionen Euro geboten, weil sie bei einem höheren Preis keine sozialverträglichen Mietpreise mehr möglich sahen. Dementsprechend hoch fallen die nun erwarteten Mieten – sowohl für Gewerbe als auch für Wohnen – aus: Für die frei vermieteten zwei Drittel der Wohnungen sei mit einer Nettokaltmiete von 23 Euro pro m² zu rechnen, schätzte die Initiative Knallt am dollsten im Dezember 2021.

Adler: Immobilienspekulation als Geschäftsmodell

Das Holstenareal ist bei weitem nicht das einzige Projekt der Adler Group. Insgesamt 47 sogenannte ›Entwicklungsprojekte‹, fünf davon in Hamburg, hat der Investor aktuell am Laufen – oder eben nicht. Denn bei der Mehrzahl der Projekte gibt es aktuell keine Baufortschritte. Wie beim Holstenareal, wo kürzlich zumindest langsam mit den Abrissarbeiten begonnen wurde, eigentlich aber schon längst hätte gebaut werden sollen, sieht es auch woanders aus. In Berlin etwa tut sich beim Hochhaus Steglitzer Kreisel schon seit Monaten nichts – der Rohbau wirkt wie eine sizilianische Bauruine (und gibt so einen Vorgeschmack davon, was mit dem Elbtower passieren könnte). Das brachliegende Neuländer Quarree in Harburg hatte Adler letztes Jahr an eine dubiose Fondsgesellschaft mit Sitz auf Guernsey verkauft – und nun vor wenigen Wochen wieder zurückgekauft. Der Verdacht, dass es sich hierbei um einen Scheinverkauf handelte, um die Bilanzen aufzubessern, liegt nahe.

Daran, die erworbenen Grundstücke tatsächlich zu bebauen, zeigt der Investor jedenfalls gar kein Interesse. Und warum auch: Die Grundstücke steigen angesichts der immer noch wachsenden Immobilienblase sukzessive im Wert, und die zuletzt stark gestiegenen Baukosten machen das Bauen weniger rentabel. Es überrascht nicht, dass auch Vonovia, Deutschlands größter Wohn-Immobilienkonzern und Enteignungskandidat Nummer eins, mit mehr als 20% an der Adler Group beteiligt ist, und dass ihr Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten vorher CFO bei Vonovia war.

Viele offene Fragen

Doch wie kann es nun weitergehen? Die Initiative Knallt am dollsten fordert die Kommunalisierung des Areals, denn sie wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass dort ein soziales, inklusives, ökologisches Quartier entstehen kann. Damit das möglich ist, müsste die Stadt nun eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach § 165 Baugesetzbuch für das Holstenareal beschließen. »Sie ist das wichtigste Instrument, mit dem effektiver Druck auf den Investor ausgeübt werden kann. Als ultima ratio schließt sie sogar eine Enteignung nicht aus«, erklärte Theo Bruns gegenüber Untiefen. Nur so könnte verhindert werden, dass das Areal einfach an den nächsten Investor verkauft wird.

Dass das gangbar ist, zeigen andere Beispiele: In Düsseldorf etwa hat die regierende Mehrheit aus CDU und Grünen einen Antrag auf Einleitung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme beschlossen – mit Zustimmung der Linkspartei und selbst der FDP. In Harburg sind vorbereitende Untersuchungen für die beiden Adler/Consus-Projekte (neben dem Neuländer Quarree noch die New York-Hamburger Gummiwaarenfabrik) eingeleitet worden. Der Bezirk Altona lehnt dasselbe mit der abstrusen Begründung ab, es handele sich beim Holstenareal nicht um einen »Stadtteil mit herausgehobener Bedeutung«. Theo Bruns vermutet andere Gründe: Neben dem fehlenden politischen Interesse und der Weigerung, Fehler einzugestehen, vor allem »Mangel an Courage und Gestaltungswillen«. Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme wäre für die Bezirksverwaltung nämlich eine äußerst zeit- und arbeitsaufwendige Angelegenheit. Aber selbst wenn die in Bezirk und Stadt maßgeblichen rot-grünen Mehrheiten sich trotzdem (und d.h. vor allem wegen des öffentlichen Drucks) für solch ein Vorgehen entschieden, blieben noch einige offene Fragen.

Die größte wäre natürlich der Preis: Das Grundstück steht mittlerweile mit einem Wert von 364 Millionen Euro in den Bilanzen der Adler Group – ein völlig unrealistischer, durch Spekulation in die Höhe getriebener Preis. Knallt am dollsten fordert dagegen, die Kalkulation umzudrehen und einen »sozial verträglichen Verkehrswert« für den Rückkauf anzulegen. Das heißt, nicht der Grundstückspreis soll die Mieten bestimmen, sondern umgekehrt: Ausgehend von einer angestrebten (Maximal-)Miete soll der Grundstückspreis berechnet werden.

Aber auch die Frage, wie viel Zeit für all das noch bleibt, ist ungeklärt. Adler hat eine Insolvenz der Consus Real Estate zwar noch Mitte Mai offiziell ausgeschlossen, aber es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass bald ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme wäre es dann wohl zu spät – als Teil der Insolvenzmasse müsste das Holstenareal höchstbietend weiterverkauft werden.

Für einen radikalen Neuanfang

Derweil hat Knallt am dollsten gemeinsam mit anderen Initiativen aber schon demonstrativ einen Neustart eingeläutet. Am 25. Mai versammelten sich dutzende Teilnehmer:innen vor dem Altonaer Rathaus zu einer »Bezirksversammlung von unten«. »Adler ist Geschichte, darüber muss man jetzt nicht mehr reden. Wir können jetzt einen Schritt weiter gehen«, sagte Theo Bruns in einem Redebeitrag. Es gehe jetzt darum, das Quartier neu zu denken und die Bürger:innen an der Planung zu beteiligen, so wie das im Falle der Esso-Häuser in St. Pauli mit der Planbude praktiziert wurde und wird.2Freilich sind die Esso-Häuser alles andere als ein gutes Beispiel für einen gelungenen Planungsprozess. An ›zu viel Bürger:innenbeteiligung‹ liegt das aber nicht – und es ist eine interessierte Falschbehauptung, wenn die Welt das in einem jüngst erschienenen Artikel so darstellt. Zu den Forderungen, die am offenen Mikrofon und an den aufgestellten Pinnwänden gesammelt wurden, zählen: geringere Verdichtung und Versiegelung, bezahlbare Mieten, mehr barrierefreie Wohnungen (die aktuelle Planung sieht sechs (!) rollstuhlgerechte Wohnungen im gesamten Holstenquartier vor), Raum für neue Wohnformen und die Verwendung ökologischer Baumaterialien.

Während die ›Bezirksversammlung von unten‹ vor dem Altonaer Rathaus Druck auf die Entscheider:innen aufbaute und Ideen für ein lebenswertes Quartier entwickelte, unternahm die zeitgleich stattfindende Bezirksversammlung im Rathaus – nichts. Da sich die Situation nicht verändert habe, gebe es auch nichts zu entscheiden. Man scheint dort auf weitere Winke des ›Schicksals‹ (d.h. des Marktes) zu warten. Dabei gälte es, jetzt umgehend zu handeln: den »Chaosinvestor« Adler/Consus enteignen, das Holstenareal vergesellschaften und es anschließend von gemeinwohlorientierten Genossenschaften und Baugemeinschaften bebauen lassen. Die Bewohner:innen Altonas hätten dafür jedenfalls schon einige Ideen.

Lukas Betzler

Der Autor ist Teil der Untiefen-Redaktion und schrieb hier bereits über das als Stadtmagazin firmierende Anzeigenblatt SZENE Hamburg.

- 1Das Hamburger Abendblatt schreibt trotzdem und entgegen aller Fakten von einem »harten Kurs« der Stadt »gegen die Adler Group«.

- 2Freilich sind die Esso-Häuser alles andere als ein gutes Beispiel für einen gelungenen Planungsprozess. An ›zu viel Bürger:innenbeteiligung‹ liegt das aber nicht – und es ist eine interessierte Falschbehauptung, wenn die Welt das in einem jüngst erschienenen Artikel so darstellt.