Antisemitismus als Nebenwiderspruch?

Dem Überlebenden des rechtsterroristischen Anschlags von Mölln, İbrahim Arslan, wurde auf der Bühne des Zeise Kinos Antisemitismus vorgeworfen, weil er ein propalästinensisches T‑Shirt trug. Ein jüdischer Kinogast ergriff das Wort und verteidigte ihn. Für viele ein klarer Fall: Überhebliches deutsches »Aufarbeitungsweltmeister«-Gebaren at its worst. Aber ist es wirklich so einfach? Ein Gastbeitrag der Innenrevision Kulturbetrieb.

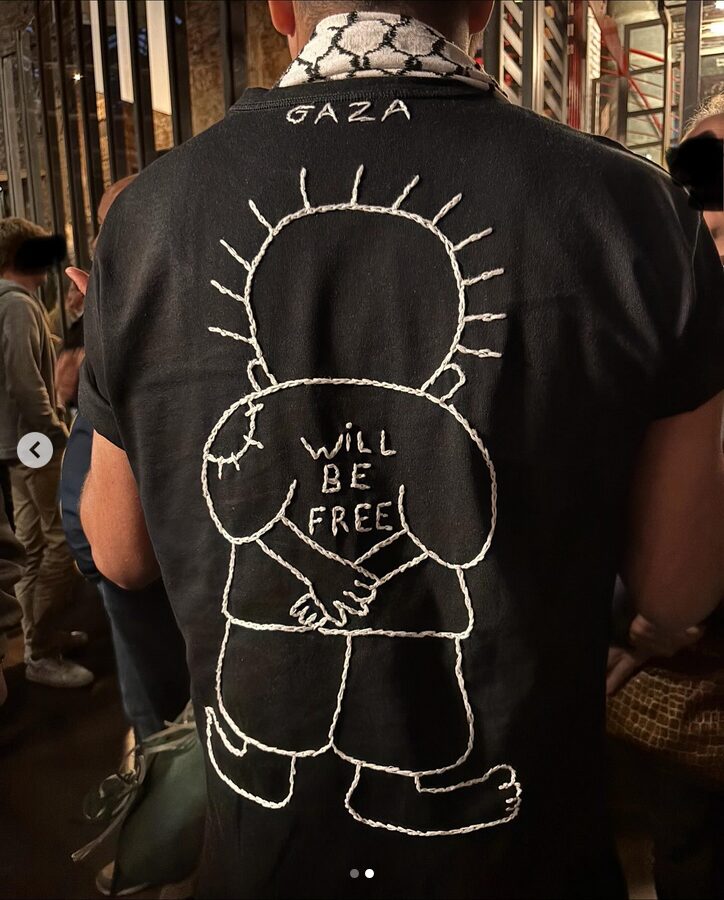

Im Ottenser Zeise Kino kam es am vergangenen Dienstag zu einem Eklat: İbrahim Arslan, Opfer und Überlebender des neonazistischen Brandanschlags von Mölln im Jahr 1992, war im Rahmen einer Sondervorstellung des Films »Die Möllner Briefe« im Zeise Kino zu Gast. Als Hauptprotagonist des Films sollte er an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Er hatte sich zu diesem Anlass ein T‑Shirt angezogen, das das ehemalige Mandatsgebiet Palästina – also das heutige Gebiet Israels, des Westjordanlands und des Gaza-Streifens – in palästinensischen Nationalfahnen zeigt. Der Zeise-Chef Matthias Elwardt wollte das nicht unkommentiert lassen. In einer am darauffolgenden Tag veröffentlichten Stellungnahme erklärt er: »Ich habe ihn vor dem Film zusammen mit dem Produzenten des Films angesprochen, dass ich das als antisemitisch und unpassend empfinde. Daraufhin ist İbrahim Arslan auf die Bühne gegangen und hat meine Kritik vor einer Begrüßung öffentlich gemacht.«

Der Eklat

Ein Video der darauffolgenden Situation wurde von der Journalistin und BDS-Aktivistin Alena Jabarine bei Instagram veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie Elwardt seine Kritik an dem Motiv begründet, begleitet von Johlen und aufgebrachten Zwischenrufen aus dem Publikum: »Wir sind in dem Land, in dem es den Holocaust gab. Ich kann doch nicht jemanden auf die Bühne stellen, der sagt, Juden dürfen kein Land haben. Wir sind in Deutschland und haben eine Verpflichtung, und es [i.e. »ein Land zu haben«] ist ein Recht von jüdischen Menschen.« Im Verlauf der Situation kommt ein Mann aus dem Publikum nach vorne: Joram Bejarano, der Sohn der vor vier Jahren gestorbenen Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano. Arslan entreißt Elwardt das Mikro und gibt es Bejarano, der bekundet, er habe »überhaupt nichts gegen dieses T‑Shirt«: »Sie kommen daher und sagen, Juden fühlen sich diskriminiert? Nein, ich fühle mich nicht diskriminiert.« Jubel im Saal.

Das Video wurde mittlerweile mehrere hunderttausendmal angeschaut und erhielt mehr als 11.000 Likes. In den allermeisten Kommentaren ebenso wie in einem Artikel, den Mohamed Amjahid im Freitag veröffentlicht hat, verbinden sich Empörung und Genugtuung: Empörung über Elwardts Verhalten als Ausdruck von »german white supremacy« und deutschem »Versöhnungstheater«. Und Genugtuung darüber, dass sich in diesem Fall migrantische und jüdische Perspektiven zusammen die Deutungshoheit wieder erkämpft hätten. Oder, wie es die Theaterregisseurin und Autorin Ayşe Güvendiren ausdrückt: »Ein Überlebender nimmt sich den Raum zurück und übergibt ihn bewusst einer jüdischen Perspektive.«

Matthias Elwardt veröffentlichte am Tag darauf eine Stellungnahme. Er gesteht darin ein, von der Situation überrumpelt worden zu sein und den falschen Ton gewählt zu haben. Und er bittet İbrahim Arslan um Entschuldigung. Die Einnahmen aus allen Vorführungen von »Die Möllner Briefe« verspricht er, an Arslans Organisation »reclaim&remember« zu spenden. Auch Arslan meldete sich noch einmal zu Wort. In einem auf Instagram veröffentlichten Video bekundet er, er sei empört, traurig und wütend über den Vorfall, und deutet ihn als Beispiel für eine rassistische Missachtung der Perspektiven Betroffener. Für dieses Video erhält er viel Zuspruch, Solidaritätsbekundungen kommen u.a. von Amnesty International Deutschland, von Deborah Feldman und Hanno Hauenstein.

Der Nahe Osten ohne Israel

Was allerdings weder in Arslans Stellungnahme noch in sonstigen Kommentaren noch eine Rolle spielt, ist der Auslöser des Eklats. Das ist eine fatale Verschiebung. Auf Arslans T‑Shirt, das er selbstverständlich auch nach dem Eklat für den gesamten Rest des Abends trug, war das Gebiet des heutigen Israel und der palästinensischen Gebiete in den palästinensischen Nationalfarben zu sehen. Dieses Motiv kann als bildlicher Ausdruck der Parole »From the river to the sea – Palestine will be free« gelten, des Wunsches also, dass Israel von der Landkarte verschwinden möge.1Vgl. dazu z.B. die Broschüre »Welcher Fluss und welches Meer?« der Bildungsstätte Anne Frank. Es imaginiert einen Nahen Osten ohne jüdischen Staat und das heißt – solange der mörderische Antisemitismus von Hamas, Hizbollah, iranischen Mullahs und Co. nicht endgültig Geschichte ist – einen Nahen Osten ohne Jüdinnen und Juden. Kurz: Dieses T‑Shirt ist antisemitisch.

İbrahim Arslan betont in seiner Stellungnahme, dass er sich seit Jahren nicht nur gegen Rassismus, sondern auch gegen Antisemitismus einsetzt, und plädiert »für eine Erinnerungskultur, die nicht spaltet, sondern verbindet«. Mit seinem politischen Engagement und seiner Bildungsarbeit hat er tatsächlich genau das seit vielen Jahren auf bewundernswerte Weise gemacht. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Überlebende und Angehörige von Opfern rassistischen und antisemitischen Terrors wie in Halle, in Hanau oder beim Münchner OEZ-Anschlag sich vernetzt haben, er hat dafür gekämpft, dass die Stimmen der Betroffenen gehört und ihre Perspektiven berücksichtigt werden. Auch in Hamburg hat er mit Redebeiträgen auf Kundgebungen immer wieder seine Solidarität in diesem Sinne ausgedrückt, z.B. bei der Initiative zum Gedenken an Châu und Lân.

Selektive Solidarität

Umso bestürzender ist es, dass die Perspektive der Betroffenen in diesem Fall nicht zu gelten scheint. Denn auch wenn es in diesem konkreten Fall ein nichtjüdischer Deutscher war, der die Kritik formuliert hat: Primär sind es Jüdinnen und Juden, die die Landkarte Palästinas ohne Israel als Bedrohung wahrnehmen, als Aberkennung des Existenzrechts nicht nur des israelischen Staates, sondern auch der in ihm lebenden Jüdinnen und Juden. Dass Joram Bejarano diese Ansicht nicht teilt oder »kein Problem« damit hat, wenn Jüdinnen und Juden in Israel das Recht auf Selbstbestimmung aberkannt wird, kann schlecht als Gegenargument angeführt werden. Es gibt Roma, die kein Problem mit dem Z‑Wort haben, es gibt Schwarze Republikaner:innen, die Donald Trump von jeglichem Rassismus freisprechen, und es gibt Schwule und Lesben in der AfD. Führt man solche Stimmen als Rechtfertigung ins Feld und ignoriert alle anderen, offenbart sich darin genau der instrumentelle und selektive Umgang mit Betroffenheit, den Arslan ansonsten zu Recht scharf kritisiert.

Arslan hat sich entschieden, das Gros der von Antisemitismus Betroffenen (und im Übrigen auch der Antisemitismusforschung) zu ignorieren, das in dem Motiv auf seinem T‑Shirt einen Ausdruck von Antisemitismus sieht. Würde er seinem eigenen erinnerungspolitischen Anspruch gerecht werden wollen, müsste er auch diesen Stimmen Gehör schenken und nicht nur jenen, die (wie Joram Bejarano oder die erwähnte Deborah Feldman) israelbezogenen Antisemitismus nicht erkennen können oder wollen.

In seiner Stellungnahme behauptet Arslan, er habe das T‑Shirt »als Zeichen der Solidarität mit einer von Völkermord betroffenen Bevölkerung« getragen. An solchen Zeichen gibt es nun ja allerdings keinen Mangel: Es gibt alle möglichen Kleidungsstücke und Accessoires in den palästinensischen Nationalfarben, es gibt Symbole wie Wassermelonen, Granatäpfel und Friedenstauben, es gibt die Handala-Figur und natürlich die Kufiya und ihr charakteristisches Muster. Nicht alles davon ist völlig unproblematisch.2Zu Handala etwa schreibt Sebastian Leber: »In dessen Geschichten werden Israelis grundsätzlich mit Hakennase dargestellt. Sie begehen jüdische Ritualmorde, verführen arabische Frauen, können bloß durch Maschinengewehre gestoppt werden.« Aber wohl gegen keines dieser »Zeichen der Solidarität« hätte der Geschäftsführer des Zeise Kinos etwas eingewendet. Arslan jedoch hat ein Symbol gewählt, das die Auslöschung Israels impliziert.

Kritik – nicht »silencing«

Dass er dafür kritisiert worden ist, sieht er als Symptom dafür, dass »man uns immer wieder zum Schweigen bringen will, gerade dann, wenn unsere Perspektiven unbequem sind«. Er stellt den Vorfall im Zeise Kino damit in eine Reihe mit Situationen, in denen Betroffene rechter Gewalt herablassend und empathielos behandelt wurden, in denen sie zurechtgewiesen und ihre Perspektiven missachtet wurden (wie es etwa Anfang dieses Jahres in Hanau geschehen ist). Aber die Kritik an einem antisemitischen Motiv ist kein »tone policing« und auch kein »silencing« unbequemer Perspektiven. Vielmehr geht es darum, dass der bildlich ausgedrückte Wunsch, den Judenstaat von der Landkarte verschwinden zu lassen, eben keine akzeptable »Perspektive« ist, sondern: Antisemitismus. Wer diesen Wunsch äußert, spielt da keine Rolle. Zudem kann keine Rede davon sein, dass man Arslan »zum Schweigen bringen« wollte. Er selbst hat den Konflikt mit Elwardt auf die Bühne des Kinosaals verlegt, weil er wusste, dass er mit lautstarker Zustimmung rechnen konnte – nicht nur von Bejarano, mit dem er gut bekannt ist, sondern auch von vielen Gästen.

Man muss außerdem davon ausgehen, dass Arslan das Symbol in genauem Wissen seines Gehalts trug. Schließlich wurde er schon mehrfach mit der Kritik daran konfrontiert. Erst vor wenigen Wochen wurde zeitweilig ein Fernsehbeitrag mit Arslan aus der Mediathek entfernt. Der Grund: Betroffene hatten den Sender darauf hingewiesen, dass Arslan in dem Beitrag deutlich sichtbar eine Halskette mit einem Anhänger in den Umrissen des ehemaligen Mandatsgebiets trug. Arslan wusste also, dass das Motiv als antisemitische Chiffre kritisiert wird. Und trotzdem hat er für die Veranstaltung im Zeise Kino erneut genau dieses Symbol gewählt.

Das lässt sich nur als eine strategische Entscheidung verstehen, mit der er diejenigen, die ihn einladen, bewusst vor die Wahl stellt: Entweder sie tolerieren kommentarlos ein antisemitisches Symbol und tragen damit zur Normalisierung und Bagatellisierung des Antisemitismus bei, oder sie produzieren einen Eklat, der vom Thema des Films ablenkt – dem rechten Terror der neunziger Jahre und dem unempathischen, strukturell rassistischen Umgang des deutschen Staates mit den vom Terror Betroffenen – und für Arslan selbst zweifellos auch verletzend wirkt. Die Empörung darüber, dass Elwardt Arslan die Bühne genommen habe, greift darum ins Leere. Eher ist es so: Um ein antiisraelisches Statement zu setzen, nimmt Arslan in Kauf, dass dieses Statement seine Erinnerungsarbeit verdrängt oder überlagert.

Unbequeme Antisemitismuskritik

Deshalb gilt: Der Zeise-Geschäftsführer verdient für sein Verhalten Unterstützung. Er hat Antisemitismus erkannt und benannt und ihn nicht, was der bequemere Weg gewesen wäre, ignoriert. In diesem Sinne hat sich nun auch das Netzwerk jüdischer Hochschullehrender in einer Stellungnahme geäußert, in der es unter anderem heißt: »Für uns steht fest: Zivilcourage und die klare Benennung von Antisemitismus sind keine Verfehlungen, sondern Ausdruck demokratischer Verantwortung.«

Wie Elwardt die Situation gehandhabt hat, lässt sich allerdings im Einzelnen problematisieren. Dass er etwa ein Opfer neonazistischen Terrors daran erinnert, dass es sich im Land der Täter der Shoah befinde, ist unangebracht und muss in Arslans Ohren zynisch klingen. Der Verweis auf die deutsche Spezifik geht hier außerdem am Kern des Problems vorbei. Das T‑Shirt wäre ja auch dann antisemitisch, würde Ottensen noch zu Dänemark gehören. Und die an Joram Bejarano gerichtete Frage »Wo sollen Juden denn Ihrer Meinung nach leben?«, ist eine sehr ungelenke Art, nach dem Schicksal der jüdischen Israelis in einem angestrebten, mehrheitlich arabischen Palästina zu fragen. Bei allen Vorbehalten gegenüber konkreten Formulierungen gilt es hier aber zu berücksichtigen, dass Elwardt nicht vorhatte, das Thema öffentlich anzusprechen, und von der Situation verständlicherweise überfordert war.

Die Reaktionen auf den Eklat illustrieren, wie die berechtigte Kritik am deutschen »Versöhnungstheater« (Max Czollek), dem es mehr um die Wiedererlangung einer positiven nationalen Identität geht als um Aufarbeitung und Eingedenken, in Erinnerungsabwehr und Relativierung des Antisemitismus umschlagen kann. Vor allem in Mohamed Amjahids Freitag-Artikel mit dem Titel »Der Deutsche zeigt, wie deutsches Erinnern geht« wird das deutlich: Er bezeichnet die Episode im Zeise Kino als Beispiel für die »Absurdität deutscher Erinnerungskultur«, für eine Erinnerungskultur, die »ein Kulturgut geworden« sei und bei der das »positive Feeling« im Zentrum stehe. Elwardt wirft er vor, »pfauenhaft ein Versöhnungstheater auf[zu]führen«.

Aber das ist ein haltloser Vorwurf: Ein »positives Feeling« wäre ja gerade dann garantiert gewesen, wenn Elwardt nichts gegen das T‑Shirt gesagt hätte; wenn er sich zusammen mit Publikum und Podium einig und auf der richtigen Seite hätte wähnen können. Amjahid fasst seine Kritik am Versöhnungstheater mit den Worten zusammen: »Hauptsache, der Deutsche wird wieder gut.« Doch dieser Satz trifft weniger Elwardt als vielmehr das johlende Kinopublikum und die zahllosen empörten Stimmen, die nun beispielsweise den Boykott des Zeise Kinos fordern. Voller Inbrunst »Free Palestine from German Guilt« zu rufen, den Staat Israel als koloniales oder gar genozidales Projekt zu dämonisieren, Antisemitismus zu leugnen oder als Lappalie abzutun und sich dabei zusammen mit großen Teilen der Welt auf der »richtigen Seite der Geschichte« zu wähnen – wenn das keine deutsche »Wiedergutwerdung« ist, was dann?

Abgesehen vom Netzwerk jüdischer Hochschullehrender und vom Hamburger Antisemitismusbeauftragten hat bisher niemand öffentlich den Auslöser des Eklats, das T‑Shirt-Motiv, als antisemitisch benannt. Das zeigt, wie einsam und leise die Antisemitismuskritik inzwischen ist. Ausnahmslos jedes Thema scheint mittlerweile dem Kampf gegen Israel untergeordnet zu werden. Antisemitismus wird dabei entweder schlicht geleugnet oder zum Nebenwiderspruch erklärt.

–

Die Innenrevision Kulturbetrieb ist ein Hamburger Zusammenschluss von Menschen der Kunst- und Kulturszene gegen Antisemitismus.

- 1Vgl. dazu z.B. die Broschüre »Welcher Fluss und welches Meer?« der Bildungsstätte Anne Frank.

- 2Zu Handala etwa schreibt Sebastian Leber: »In dessen Geschichten werden Israelis grundsätzlich mit Hakennase dargestellt. Sie begehen jüdische Ritualmorde, verführen arabische Frauen, können bloß durch Maschinengewehre gestoppt werden.«

ein wunderbar differenzierter Artikel, vielen Dank!

Vielleicht ist es unpassend, aber ich kann beide Sichtweisen (als weiße Kartoffel) nachvollziehen.

Ich wünsche mir mehr nachfragen, bevor Forderungen erhoben oder Statements formuliert werden.

Ich wünsche mir einen ehrlichen Austausch über die individuellen Gedanken und Gefühle, die mit diesen Symbolen verbunden sind. Das findet leider in Eurer Stellungnahme keinen Raum:

Beispiel: Für mich gibt es einen Unterschied zwischen dem Existenzrecht von Menschen und dem Existenzrecht eines Staates.

Und wer (!) das zu entscheiden hat, wie (!) ein Existenzrecht für Menschen in der Region auszusehen hat, dazu haben wir zu schweigen. Wir sollten mit allem, was wir haben den Friedensprozess unterstützen und uns nicht »solidarisch« auf eine Seite schlagen. So denke ich.

Es ist nicht nur unpassend sondern zeigt dass nicht viel verstanden wurde…oder habe ich nichts verstanden…liebe Renate vielleicht kannst du mir helfen, auf welche „Seite“ wird sich denn geschlagen?

Liebe Renate,

danke für deinen Kommentar. Ehrlicher Austausch ist fraglos zu befürworten. Aber ich kann nicht erkennen, inwiefern es für diesen Artikel eine Rolle spielt, welche »Gedanken und Gefühle« bspw. Ibrahim Arslan mit dem Symbol verbindet.

Wie die Rassismus- und Antisemitismusforschung schon lange weiß (und wie auch Arslan zu Recht häufig betont), können auch Äußerungen und Handlungen, die nicht rassistisch oder antisemitisch intendiert sind, trotzdem rassistisch oder antisemitisch sein.

Wenn es um Rassismus geht, gibt es eine große Sensibilität für diese strukturelle Dimension. Dass eine rassistische Äußerung ja »gar nicht so gemeint« gewesen sei, wird da zu Recht nicht als Ausrede gelten gelassen. Bei Fällen von Antisemitismus hingegen begegnet einem diese Form der Rechtfertigung ständig.

Das von Arslan gezeigte Symbol gilt, wie im Artikel dargestellt wird, weithin als antisemitisch (nicht zufällig ist es in ähnlicher Form Teil der Fahnen antisemitischer Terrororganisationen wie Hamas, PFLP und PIJ). Der Verweis darauf, dass er es ganz anders gemeint habe, ändert daran nichts.

/Lukas (Redaktion Untiefen)

Kluger Kommentar, danke

Das Symbol gilt laut wem als Antisemitisch? Es gibt genug Menschen auf der Welt und genug Jüd*innen welche es nicht als Antisemitisch sehen, da es sich auf das Existenzrecht von Palästinensischem leben bezieht. Warum wird da automatisch von ausgegangen, man würde das Existenzrecht von Jüd*innen abstreiten?

»Führt man solche Stimmen als Rechtfertigung ins Feld und ignoriert alle anderen, offenbart sich darin genau der instrumentelle und selektive Umgang mit Betroffenheit, den Arslan ansonsten zu Recht scharf kritisiert.« Diese Argumentation ist doch genauso in die andere Richtung anwendbar, das ist doch gar keine haltende Begründung. Hier wird genauso selektiver Umgang zu den Betroffenen Opfern des Israelischen Regimes betrieben.

»Arslan jedoch hat ein Symbol gewählt, das die Auslöschung Israels impliziert.« Ist schlicht und einfach eine Unwahrheit, welche man ganz klar aus den Statements von Arslan raushören kann.

Dieser Beitrag scheint mir nicht Neutral, ich würde empfehlen mehr internationale Quellen und vor allem auch den Internationalen Gerichtshof als glaubhafte Nachrichtenquelle dazu zu holen.

Das ist jedoch nur meine Meinung und ich hoffe hier in den Kommentaren gilt Meinungsfreiheit!

Der Internationale Gerichtshof untersucht, ob Israel seinen humanitären Pflichten als Besatzungsmacht nachkommt, und prüft den von Südafrika erhobenen Vorwurf des Genozids. Darum geht es hier aber überhaupt nicht. Wie Sie dazu kommen, dieser Institution Kompetenzen im Erkennen und Analysieren von Antisemitismus zuzuschreiben, ist uns unklar.

Wir halten uns an Begriffsbestimmungen aus der Antisemitismusforschung, konkret die IHRA und die JDA. In beiden Definitionen, auch in der deutlich engeren der JDA, wird es als antisemitisch bezeichnet, Israel das Existenzrecht abzusprechen. Die konkrete Formulierung in der JDA lautet: »Denying the right of Jews in the State of Israel to exist and flourish, collectively and individually, as Jews, in accordance with the principle of equality.«

Man kann natürlich – so wie Sie und Arslan – behaupten, das Symbol stehe nicht im Widerspruch zum ›kollektiven und individuellen Recht der israelischen Jüdinnen und Juden, als Juden zu leben‹. Aber Symbole haben eine Geschichte, und die kann man nicht einfach ignorieren. Die Flagge wurde 1948, nach der Staatsgründung Israels, von der »Gesamtpalästinensischen Regierung« unter Amin al-Husseini als palästinensische Nationalflagge angenommen. Der Antisemit und Hitleranhänger al-Husseini verband damit das Maximalziel eines ungeteilten Palästina ohne Juden, einer Auslöschung Israels und Vertreibung seiner jüdischen Bevölkerung. In derselben Bedeutung wird das Symbol des Umrisses der Region von Terrororganisationen wie der Hamas, dem PIJ und der PFLP verwendet. Dass Ihrer Ansicht nach »genug Menschen auf der Welt und genug Jüd*innen« (eine interessante Formulierung) diese Bedeutungsdimension nicht kennen oder ignorieren, heißt nicht, dass sie verschwindet. Und auch dass Arslan es ganz anders gemeint haben will, ändert nichts daran.

Ähnliches gilt übrigens umgekehrt, wenn dieselbe Karte vollständig in den Farben Israels gezeigt wird. Das ist ein revisionistisches Symbol, das zur Annexion des Westjordanlandes und des Gazastreifens durch den Staat Israel aufruft. Ihrer Argumentation zufolge müsste aber auch das als Appell zu einem friedlichen Zusammenleben in einem geteilten Staat verstanden werden können, oder nicht?

Zu guter Letzt: Die Meinungsfreiheit gilt, hier und anderswo. Antisemitismus ist davon aber nicht gedeckt. Indem Sie raunend insinuieren, Sie dürften hier womöglich Ihre Meinung nicht frei sagen, zeigt, dass Ihnen der Unterschied vielleicht nicht ausreichend klar ist.

/Lukas (Redaktion Untiefen)

Danke für diesen Artikel. Sehr differenziert und sachlich. Dennoch eine Position einnehmend.

Unter denen, die sich bei Instagram mit dem Träger des antisemitischen Shirts solidarisieren, ist übrigens auch Hami Nguyen, die bei der Bildungsstätte Anne Frank Projekte leitet.