»Die Eröffnung hätte nicht stattfinden dürfen«

Am 8. April wurde nach mehrfacher Verzögerung die Westfield-Mall in der Hafencity eröffnet. Weil auf der Großbaustelle sechs Arbeiter verunglückten, riefen Gewerkschafter:innen zu Protesten auf. Wir sprachen mit Sam und Niklas von der Sektion Bau der FAU Hamburg.

Es ist das teuerste Bauprojekt Hamburgs und das größte innerstädtische Entwicklungsprojekt Europas: das Überseequartier. Der Kern des Quartiers, eine gigantische Shoppingmall des Investors Unibail-Rodamco-Westfield (URW), wurde am vergangenen Dienstag feierlich eröffnet. Doch auf der Baustelle verunglückten insgesamt mindestens sechs Menschen, darunter allein fünf albanische Bauarbeiter beim Sturz in einen acht Stockwerke tiefen Schacht im Oktober 2023. Nach dem Unfall kam heraus: Schon mehrfach waren zuvor gravierende Sicherheitsmängel auf der Baustelle festgestellt worden. Trotzdem war die Baustelle nicht geschlossen worden – und auch nach dem Unfall ging alles weiter wie zuvor. Die Angehörigen der Verunglückten warten bis heute auf Aufklärung und Entschädigung.

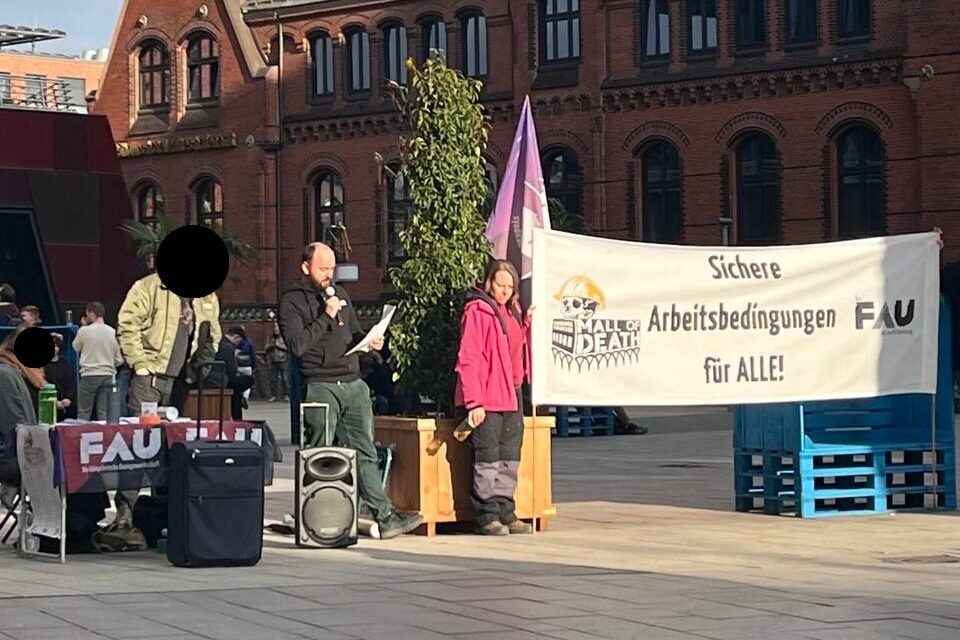

Die Eröffnung der Mall war deshalb von lautstarkem Protest begleitet. Während die Hamburger Würdenträger:innen Feierlaune ausstrahlten, waren etwa hundert Protestierende den Aufrufen der Jungen BAU und der anarchosyndikalistischen Freien Arbeiter*innen-Union (FAU) zum Gedenken an die Verunglückten und zu Protesten gegen die Feierlichkeiten gefolgt. Die FAU betonte in ihrem (auf ihrer Website dokumentierten) Redebeitrag, dass der Tod der sechs Arbeiter vermeidbar gewesen wäre und dass die Bedingungen, die zum Unglück führten, systemische Ursachen im Baugewerbe haben – einer Branche, die auf dem Verschleiß der Arbeiter1Da auf den Baustellen nahezu ausnahmslos Männer arbeiten, wird hier keine gegenderte Form verwendet. beruhe, die oft prekär beschäftigt sind und mittlerweile zu mehr als einem Drittel aus Osteuropa kommen.

Auf der Westfield-Baustelle habe vor allem der vom Investor weitergegebene Preisdruck zu Sicherheitsmängeln geführt. URW habe dadurch schwere Unfälle mit Verletzten und Toten offen in Kauf genommen. Diesen Vorwurf bekräftigt auch eine kurz vor der Eröffnung erschienene SPIEGEL-Recherche. Unterlagen, die dem SPIEGEL vorliegen, belegen, dass es schon lange vor dem Unfall lebensgefährlich war, auf der Baustelle zu arbeiten: »Der Investor wusste das; er war gewarnt und wurde es immer wieder, vorher, nachher, auch das ist belegt durch Mails. So wie es aussieht, nahm er mögliche Todesopfer und Verletzte in Kauf, damit der Terminplan nicht noch mehr ins Rutschen kam auf einer Baustelle, auf der Zeit- und Preisdruck, Chaos und Leichtsinn, Gier und Gleichgültigkeit geradezu chronisch waren.«

Doch nicht allein der Investor steht in der Kritik. Versagt haben der FAU zufolge auch die Bausenatorin Karen Pein, der Senat und die Bürgerschaft, außerdem »sämtliche Behörden und Ämter für Arbeitsschutz sowie die oberste Bauaufsicht« und die Berufsgenossenschaft Bau. Und auch an der IG BAU, der Muttergewerkschaft der Jungen BAU, und an ihrem Grundsatz der Sozialpartnerschaft übt die FAU Kritik.

Doch worin genau liegt das Versagen von Politik, Bauaufsicht und Gewerkschaften? Darüber sowie über die generellen Probleme auf Baustellen und über die Herausforderungen für gewerkschaftliche Arbeit und die prekäre Situation migrantischer Bauarbeiter sprachen wir mit Sam und Niklas von der Sektion Bau und Handwerk der FAU Hamburg. Im Interview erklären sie, warum die Unfälle auf der Westfield-Baustelle vermeidbar gewesen wären – und warum die Mall in ihrem jetzigen Zustand nicht hätte eröffnet werden dürfen.

Untiefen: Die DGB-Gewerkschaft IG BAU hat nach dem Unglück im Oktober 2023 ein Spendenkonto für die Verletzten und Hinterbliebenen eingerichtet, sie hat die Bedingungen auf der Baustelle im Besonderen und im Bauhauptgewerbe im Allgemeinen kritisiert und sie hat den Aufruf zur Kundgebung der Jungen BAU unterstützt. Trotzdem übt ihr Kritik an der Gewerkschaft.

Niklas: Nicht die IG BAU selbst, sondern ihre Jugendorganisation, die Junge BAU, hat das Thema aufgegriffen und den Aufruf veröffentlicht. Es war also zwar derselbe Dachverband, aber eben nicht die Chefetage. Die IG BAU hat 2023 den Spendenaufruf organisiert, das war sehr gut, aber die Initiative dafür kam, wie die IG BAU selbst gesagt hat, von außen. Unser Vorwurf ist aber vor allem, dass es für ausländische Arbeiter:innen in Deutschland sehr schwer ist, sich in der IG BAU zu organisieren. Man musste zum Beispiel noch bis vor Kurzem mindestens drei Monate in der IG Bau sein, um Rechtshilfe in Anspruch nehmen zu können.2Inzwischen gibt es eigens für Wanderarbeiter:innen die Möglichkeit einer Jahresmitgliedschaft bei der IG BAU: https://igbau.de/Jahresmitgliedschaft.html (d. Red.). Um Arbeiter aus dem Ausland wird gar nicht aktiv geworben, da scheitert es oft schon allein an fehlenden Übersetzungen. Wir bei der Bau-FAU versuchen hingegen, möglichst viele Sprachen zu berücksichtigen. Den Aufruf zu unserer Kundgebung haben wir in fünf nichtdeutsche Sprachen übersetzt: Englisch, Russisch, Türkisch, Albanisch und Rumänisch. Für eine Gewerkschaft wie die IG BAU mit ihren Ressourcen sollte ein Aufruf in mehreren Sprachen ein Kinderspiel sein.

Sam: Wir machen der IG BAU nicht zum Vorwurf, dass sie an der Baustelle versagt hätte. Wir wissen, dass auf der Baustelle fast niemand in der IG BAU organisiert ist, und es wäre auch nicht deren Aufgabe gewesen, die Baustelle dichtzumachen. Aber die IG BAU hat es eben auch nicht geschafft, die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle zu verbessern, obwohl sie viel eher die Mittel dazu gehabt hätte als wir. Sie hat keine echten Anstrengungen unternommen, auch migrantische Beschäftigte zu mobilisieren oder zu vertreten. Das Problem liegt auf struktureller Ebene: Wir in der FAU sind eine selbstverwaltete Basisgewerkschaft. Wir führen Arbeitskämpfe so, dass immer die Menschen in den Betrieben alle Entscheidungen treffen. Konflikte werden innerhalb der Betriebsgruppe ausgehandelt und nicht von oben herab entschieden. Die IG BAU als Stellvertretergewerkschaft handhabt das ganz anders. Sie verhandelt für ihre Mitglieder, und zwar häufig auch in völlig intransparenten Hinterzimmergesprächen mit den Arbeitgebervertreter:innen.

Ihr seht also eine mangelnde Organisierungsfähigkeit und ‑willigkeit der IG BAU im Baugewerbe?

Sam: Wir haben schon das Gefühl, dass die IG BAU die Kritik in Teilen aufgenommen hat. In der Analyse der Probleme passt das einigermaßen, auch wenn sie strukturelle Ursachen nur oberflächlich beschreiben. Aber in Bezug auf die Frage, was daraus für sie in ihrer Gewerkschaftspraxis folgt, sind sie unserem Eindruck nach komplett blank. Es gab eine Gedenkkundgebung, aber das bleibt ein »Lecken der Wunden«, wenn überhaupt.

Niklas: Ein relativierender Satz aber vielleicht noch dazu: Auch wir haben es nicht geschafft, den Unfall zu verhindern. Aber wir setzen uns dafür ein, dass die Arbeiter:innen selbst für sichere Bedingungen auf dem Bau sorgen können, anstatt sich auf eine externe Stelle zu verlassen. Wie wir in unserer Rede sagen: »Es wird schwer. Wir müssen Sprachbarrieren überwinden. Aber vor allem müssen wir unsere Spaltung überwinden.«

Inwiefern hängt diese Kritik mit dem Konzept der Sozialpartnerschaft zusammen, dem die IG BAU anhängt? In welcher Hinsicht trägt es eurer Ansicht nach dazu bei, dass auf Baustellen häufig Verhältnisse herrschen, die zu solchen Unfällen führen wie bei der Westfield-Mall?

Niklas: Der Begriff Sozialpartnerschaft bezeichnet ja die Idee, dass Unternehmen und Lohnabhängige zusammenarbeiten, dass »alle im selben Boot sitzen« und dass es gelingen könne, die Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit auszugleichen, indem man Kompromisse schließt – vor allem natürlich durch einen Tarifvertrag. Das setzt aber ein beidseitiges Vertrauen voraus: Einerseits das Vertrauen der Unternehmen in ihre Arbeiter:innen, etwa dass sie ihre Maschinen nicht zerstören oder dass sie zur Arbeit kommen; andererseits aber auch das Vertrauen der Arbeiter:innen gegenüber den Unternehmen, etwa dass sie zuverlässig den Lohn zahlen.

In manchen Branchen in Deutschland funktioniert das Konzept noch ganz gut, auch für die Arbeiter:innen, etwa in der Metallindustrie oder im Handwerk. Das sind Branchen, wo Arbeiter:innen unter relativ guten Bedingungen arbeiten – relativ auch deswegen, weil auf dem Bau zu arbeiten immer ein gefährlicher und verschleißender Job ist. Aber wenn man sich die Reallohnverluste in den letzten Jahren und die prekären Arbeitsbedingungen gerade im Bau anschaut, kann ich nicht verstehen, dass Gewerkschaften immer noch darauf vertrauen. Das zeigte sich auch an den Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe Anfang 2024. Da wurde zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder gestreikt. Die Abschlüsse haben auch teilweise ganz gute Ergebnisse gebracht, etwa die weitgehende Angleichung der Löhne in Ost- und Westdeutschland. Aber in der Summe bedeutet die Tarifeinigung unseren eigenen Berechnungen zufolge trotzdem einen Reallohnverlust von zwei Prozent im Jahr 2026 verglichen mit 2021. Da werden die Grenzen von sozialpartnerschaftlich verhandelten Verträgen deutlich.

Ein anderer Akteur, den ihr in eurem Redebeitrag kritisiert habt, ist die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU). Was wäre deren Aufgabe gewesen, und wo hat sie versagt?

Sam: Vor dem Unfall im Oktober 2023 gab es mehrere Begehungen auf der Baustelle, bei denen Sicherheitsmängel festgestellt wurden. Dass Mängel beanstandet werden, ist nicht so ungewöhnlich. Aber insgesamt bestanden hier so gravierende Mängel, dass man hätte sagen müssen: Die Baustelle muss dichtgemacht werden, bis diese Mängel beseitigt sind. Insofern – und das behaupten nicht nur wir, sondern u.a. sogar ein Mitarbeiter der BG selbst – hätte der Unfall auf jeden Fall verhindert werden können.

Um ein greifbares Beispiel zu nennen: Von Leuten, die selbst auf der Baustelle gearbeitet haben, wissen wir, dass 2022, also noch lange vor dem Unfall, ein sechs oder sieben Stockwerke hohes Fassadengerüst falsch herum demontiert wurde. Die Bauarbeiter, sicher keine gelernten Gerüstbauer, haben von unten angefangen das Gerüst abzubauen! Das komplette Gebiet musste gesperrt und evakuiert werden, weil das Gerüst umzukippen drohte. Wenn man als BG so etwas erfährt, muss man doch erkennen: Das ist nicht nur das Problem eines einzelnen Unternehmens, sondern zeigt: Das gesamte System Westfield-Baustelle ist vollkommen inakzeptabel.

Die BG hätte also die Möglichkeit gehabt zu sagen, bis zur Behebung dieser Sicherheitsmängel muss die Baustelle geschlossen werden?

Sam: Ja, oder von mir aus auch Bereiche. Ein Problem ist auch, dass diese Baustelle einfach so groß war. Die BG ist personell sehr schlecht aufgestellt. Die paar Handvoll Kontrolleur:innen der BG können gar nicht jedes Gerüst kontrollieren, die sehen immer nur Teilbereiche der Baustelle. Aber selbst nach dem Unfall wurde kein Arbeitsverbot ausgesprochen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte man diese Baustellen dichtmachen müssen. Stattdessen war der Schacht drei oder vier Tage später wieder gestrichen und es wurde weitergearbeitet, als sei nichts geschehen. Da frage ich mich: Wozu hat man dann die BG?

Allerdings hat da nicht nur die BG versagt, sondern auch andere Akteure wie das Amt für Arbeitsschutz, die Stadtentwicklungsbehörde usw. Es gab mehrere Stellen, die von diesen Zuständen wussten und nichts unternommen haben. Wir wissen von Betrieben, die sich von der Baustelle zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, sie können so nicht arbeiten, etwa wegen des mangelhaften Brandschutzes. Und wir treffen immer wieder Leute, die sagen: Es ist eigentlich ein Wunder, dass auf dieser Baustelle »nur« sechs Leute gestorben sind.

Die FAU war ja auch schon vor zehn Jahren an Arbeitskämpfen im Zuge des Baus der Mall of Berlin beteiligt, wo rumänischen Arbeitern ihr Lohn nicht bezahlt wurde. Würdet ihr sagen, dass Baustellen von Shopping Malls besonders problematisch sind in Bezug auf die Arbeitsbedingungen? Oder hat das womöglich einfach mit der Größe der Baustelle zu tun, weil auf so einer riesigen Baustelle, auf der hunderte Unternehmen und Subunternehmen arbeiten, niemand den Überblick hat?

Sam: Ich würde nicht behaupten, dass große Baustellen per se problematisch sind. Im Gegenteil, es kann auch Großbaustellen geben, auf denen es gut läuft. Aber klar, auf dieser Baustelle haben 700 Unternehmen miteinander zusammengearbeitet.

Niklas: Die Bauunternehmen wussten teilweise selbst nicht, wer »am anderen Ende« der Subunternehmerkette für sie arbeitet. Da herrschten Zustände wie in der Textilindustrie, wo niemand weiß, woher die auf dem Markt gehandelte Baumwolle stammt. Diese Struktur ist ungeheuer intransparent. Wir kennen vielleicht zehn Unternehmen vom Namen her oder aus Erzählungen. Ganz genau wissen wir daher auch nicht, was die Gründe für die Zustände auf der Baustelle sind. Nicht auf jeder URW-Baustelle lief es so katastrophal. Das Chaos auf der Westfield-Baustelle ist aber auf jeden Fall auch entstanden, weil es keine Hauptbauleitung gab, in deren Händen alles zusammengelaufen ist. Es gab kein Team, das den Überblick hatte, bzw. eben nur den Investor URW selbst, der aber kein Bauunternehmen ist. Und es gab auf der Baustelle teilweise einfach niemanden, der Deutsch gesprochen hat, und auch keine Übersetzer:innen. Die Toten, der mangelnde Brandschutz, mangelhafte Protokolle sind Symptome der katastrophalen Planung und Organisation.

Im Redebeitrag spracht ihr auch vom Zeit- und Preisdruck, den der Investor ausgeübt habe.

Niklas: Ja, der Hauptfaktor für die Problematik der Überseequartier-Baustelle war meiner Meinung nach Geld: An allen Ecken und Enden sollte gespart werden. Es gab einen ungeheuren Preisdruck, auch wegen äußerer Faktoren wie den Kostensteigerungen seit Beginn des Krieg in der Ukraine 2022. Es gab großen politischen Druck, dass das Projekt umgesetzt wird. Das konnte man auch jetzt bei der Eröffnung mit Peter Tschentscher erkennen. Für die Politik war klar: Das Projekt darf nicht scheitern, was immer auch kommt. Die Stadt hat dem Investor daher etliche Zugeständnisse gemacht, er hat Mehrfläche erpresst, er konnte Regeln missachten, ohne dass es Sanktionen oder sonstige Konsequenzen gegeben hätte, und so weiter. URW hat so das Gefühl bekommen, alles machen zu können. Wir können auch nur spekulieren, aber: Dass trotz der gravierenden Sichterheitsmängel, die allen bekannt waren, niemand Maßnahmen ergriffen hat, kann man sich eigentlich nicht anders erklären als durch politischen Druck von oben. Das muss unbedingt aufgeklärt werden.

Ihr habt schon gesagt, dass auf der Baustelle teilweise niemand Deutsch sprach. Der Anteil ausländischer, vor allem osteuropäischer Arbeiter ist im Bauhauptgewerbe sehr hoch. Extreme Prekarität, Lohnsklaverei, illegale Beschäftigungsverhältnisse, usw. sind an der Tagesordnung, besonders für Wanderarbeitende. Wie seht ihr die Situation?

Niklas: Insbesondere migrantische Bauarbeiter sind generell entrechtet und unsichtbar. Dieses Problem ist nicht nur auf die Baubranche beschränkt, sondern betrifft beispielsweise auch die Gebäudereinigung, die Pflege oder die Fleischindustrie. Das sind Menschen, die Arbeiten für die gesellschaftliche Grundversorgung leisten, aber kein sichtbarer Teil dieser Gesellschaft sind. Das macht es dem Senat und der Bürgerschaft leicht, wegzuschauen – diese Menschen haben keine Lobby und kaum Rechte. In dem Fall auf der Berliner Mall-Baustelle von vor zehn Jahren wurde das extrem deutlich: Weil den rumänischen Arbeitern ihr Lohn vorenthalten wurde, verloren sie ihre Wohnungen, dadurch wiederum konnten sie keine Briefe vom Amt mehr bekommen und so wurde ihnen schließlich ihre Aufenthaltserlaubnis entzogen. Das ist krasseste Prekarität!

Gab es denn auf der Baustelle hier in Hamburg auch Fälle, in denen Subunternehmen ihren Arbeitern keinen oder nur einen Bruchteil des vereinbarten Lohns gezahlt haben?

Sam: Bislang gab es kaum mediale Berichte dazu, aber man muss davon ausgehen, dass es etliche solcher Fälle gab. Im vergangenen Oktober ist ein Gerüstbauunternehmen aus Bremerhaven wegen »Zahlungsausfällen« bei der Westfield-Baustelle insolvent gegangen. Und dann gab es den Fall des ukrainischen Hilfsarbeiter Yevhen A., der im November 2023 einen schweren Arbeitsunfall hatte und über den die Zeit berichtete. Yevhen A., der durch seinen Unfall wahrscheinlich dauerhaft arbeitsunfähig bleiben wird, erhielt seinen Lohn in polnischen Złoty, umgerechnet 640 Euro monatlich. Das sind 3,20 Euro pro Stunde! Und da war er sicher keine Ausnahme. Außerdem ist es extrem verbreitet, dass Menschen auf dem Bau Fachtätigkeiten ausführen, aber einen Helferlohn erhalten, also die unterste Lohnstufe.3Baumgarten, M., Beck, L. & Firus, A. (2024): »Helfer oder doch Fachkräfte? Migrantische Beschäftigte im deutschen Hochbau.« FES diskurs. Mai 2024. Online: https://library.fes.de/pdf-files/a‑p-b/21208.pdf

Und wie sieht es jetzt im Überseequartier aus? Bei einer derart desorganisierten Baustelle liegt die Vermutung nahe, dass noch viele Mängel bestehen, die im laufenden Betrieb behoben werden müssen, oder?

Niklas: Ja, wir wissen tatsächlich, dass auch noch jetzt, nach der Eröffnung, zahlreiche Mängel am Gebäudekomplex bestehen, etwa beim Entfluchtungskonzept. Teilweise ist da die Elektrik fehlerhaft angebracht, außerdem sind die Fluchtwege falsch geplant worden. Ein Fluchtweg endet oben auf dem Glasdach. Auch der Feueralarm, der am Donnerstag nach der Eröffnung losging, hat Probleme aufgezeigt. Es ging nämlich keine Sirene los, die alle alarmiert hätte. Stattdessen liefen bloß die offenbar völlig überforderten Securities von Westfield durchs Gebäude und riefen: »Es besteht Brandgefahr, bitte verlassen Sie das Gebäude!«

Sam: Das Gebäude ist in einem Zustand, in dem die Eröffnung nicht hätte stattfinden dürfen. Es geht dabei nicht um kleine Mängel, also dass irgendwo ein Kabel unsauber runterhängt, sondern um sicherheitsrelevante Dinge. Da setzt sich das System fort, das schon auf der Baustelle für katastrophale Unfälle gesorgt hat.

Danke für das Gespräch!

Sam ist seit 2018 Tischlerin, auf Hamburger Baustellen unterwegs und setzt sich auch im Azubihilfe Netzwerk für die Rechte von Azubis und allgemein für (mehr) FLINTA*Personen im Handwerk ein.

Niklas ist Ingenieur und seit Sommer 2024 Teil der Sektion Bau und Handwerk der FAU.

Die Freie Arbeiter*innen Union (FAU) ist eine kämpferische Basisgewerkschaft, die sich für die Rechte aller Arbeiter:innen einsetzt. Ihre etwa 2500 Mitglieder organisieren sich in Syndikaten, die es in den meisten deutschen Großstädten und vereinzelt auch in ländlichen Räumen gibt. Seit 2024 arbeitet die Hamburger Sektion Bau und Handwerk (»baufau«) zum Unrecht auf Baustellen.

- 1Da auf den Baustellen nahezu ausnahmslos Männer arbeiten, wird hier keine gegenderte Form verwendet.

- 2Inzwischen gibt es eigens für Wanderarbeiter:innen die Möglichkeit einer Jahresmitgliedschaft bei der IG BAU: https://igbau.de/Jahresmitgliedschaft.html (d. Red.).

- 3Baumgarten, M., Beck, L. & Firus, A. (2024): »Helfer oder doch Fachkräfte? Migrantische Beschäftigte im deutschen Hochbau.« FES diskurs. Mai 2024. Online: https://library.fes.de/pdf-files/a‑p-b/21208.pdf